Здание, изображённое на фотографиях, выглядит с первого, мимолётного взгляда довольно обыкновенно, особенно если заранее знаешь, что в нём размещается школа. Четыре этажа, вертикальные ряды окон – одно под другим, фасад без бросающихся в глаза архитектурных изысков. Аккуратное, строгое строение, отодвинутое от дороги и приткнувшееся к высокой сопке позади. Школа и школа.

Но стоит присмотреться к нему, как вдруг начинаешь замечать одну за другой довольно необычные, даже странные черты. И столько же необычного скрыто от глаз внутри.

Началась история школы в далёком 1862 году, когда Владивосток был ещё младенцем. И началась не здесь, а в устье Амура, в Николаевске, первом городе на Приамурских землях, присоединённых Геннадием Невельским к России. Именно там по ходатайству первого военного губернатора Приморской области Петра Васильевича Казакевича было создано первое учебное заведение на Дальнем Востоке. Казакевич был человеком деятельным и вообще замечательным. Именно он, будучи в команде Невельского, открыл судоходность Амура. Он исследовал новые земли, построил первую на Дальнем Востоке верфь.

Он возводил маяки на побережье, именно он организовал строительство Владивостокского поста. А ещё он создал для мальчиков мореходную школу, школу юнг и гимназию. Но первым всё-таки было основано училище для девочек, которое вскоре стало прогимназией – школой с учебной программой трёх младших классов для дочерей моряков. В первый класс принимали девочек 9-12 лет, во второй – 10-13-летних.

Прогимназия содержалась на средства Морского министерства, и когда главную морскую базу Сибирской военной флотилии переместили из Николаевска во Владивосток, то в 1873 году перевели сюда же и прогимназию. Морское ведомство купило для училища участок на углу улиц Светланской и Прудовой (ныне – улица Петра Великого), где сейчас возвышаются здания банка «Приморье» и Академии искусств. В 1890 году прогимназия перешла в ведение Министерства народного просвещения, то есть стала государственной, или, как тогда говорили, – «казённой». Гимназистки изучали русский язык, русскую историю и географию, чистописание, арифметику, рукоделие и Закон Божий.

В конце XIX века потребность в женском образовании была очень высокой, и в 1895 году прогимназия стала гимназией. Полный курс теперь занимал восемь классов. К обязательным предметам добавились физика и естествознание, остальные стали изучаться более основательно: русский язык дополнился словесностью, арифметика – алгеброй и геометрией. В старших классах по желанию изучались педагогика и иностранные языки. По желанию можно было учиться ещё и рисованию, музыке, пению и танцам. Ну а какая уважающая себя принцесса не желает уметь рисовать, петь и танцевать?

После успешного окончания 7 классов выдавался аттестат учительницы начальных классов, окончившим 8 классов – аттестат домашнего учителя с правом поступления на высшие женские курсы без экзаменов. До Октябрьской социалистической революции 1917 года в России обучение женщин в университетах было запрещено, так что частные высшие женские курсы были частичным аналогом высшего университетского образования. Правда, в начале XX века они были открыты лишь в четырёх европейских городах России – Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Киеве.

Почти тридцать лет размещалась прогимназия, а затем гимназия в деревянных домиках. И в самом начале XX века благодаря предпринимателю Василию Петровичу Бабинцеву, компаньону крупнейшей торговой компании «Чурин и Ко» и одному из попечителей гимназии, началось строительство большого каменного здания на Пушкинской улице. Руководил строительством автор проекта замечательный архитектор Владимир Антонович Плансон, которому Владивосток обязан несколькими выдающимися зданиями, в том числе и великолепным железнодорожным вокзалом. И в 1903 году новое здание гимназии было закончено.

Можно представить себе восхищённые глаза юных воспитанниц, которых привезли из тёмных деревянных избушек к возвышавшемуся стеной светлому дворцу. Через парадные двери они робко шагнули в большой вестибюль, в глубине которого за арками ввысь вела широкая каменная лестница с коваными перилами, закруглёнными в стороны так, словно лестница встречает вошедшего распахнутыми объятиями.

Звуки эхом разлетались по длинным коридорам и отражались от высоких сводов. Сквозь многочисленные окна с обеих сторон лестничных пролётов виднелись два внутренних дворика меж высоких гимназических корпусов, отчего здание казалось каким-то волшебным замком. А большущий актовый зал с изысканными лепными украшениями, двумя огромными трёхъярусными люстрами, семью высокими полукруглыми окнами и натёртым до блеска паркетом под ногами был просто создан для сказочных балов, на которых принцессы кружатся в танцах в парах с благородными кавалерами.

Учёба в гимназии была престижной. К тому же в таком здании просто хотелось учиться. И гимназистки старались, своим поведением и знаниями – особенно знанием языков – отличаясь от воспитанниц других гимназий Сибири и получая заслуженные похвалы.

Плата за годовое обучение была немалой. Учёба приходящих учениц стоила от 30 до 50 рублей. Плата за пансион (проживание) – 360 рублей в год. Необязательные курсы оплачивались дополнительно, языки – по 10 рублей за каждый, а дороже всего – 100 рублей в год – стоили занятия музыкой. При том, что в начале XX века годовое содержание чиновника среднего уровня составляло 500 рублей

При поступлении в гимназию следовало оплатить и 60 рублей за форменную одежду, которую гимназисткам следовало носить даже во внеучебное время. А форму юные принцессы носили строгую: длинное коричневое платье, белый воротничок и чёрный фартук. Спереди на фартуке находился кармашек, в котором гимназистки носили ученический билет, куда любой взрослый мог записать замечание. Не допускались никакие украшения, косметика, завивка волос. Нельзя было появляться на улице без сопровождения взрослых, а на вечерних зрелищах – даже со взрослыми.

И эти правила были одинаково обязательны для всех – для дворянок, богатых купеческих дочерей, горожанок, селянок, детей духовенства и иностранок. И вообще, воспитанницы из разных слоёв общества, учась в одном классе, образовывали эдакое товарищество. Дочь небогатого чиновника или инженера могла быть душевной подругой княжне, нежно дружили адмиральские и купеческие дочки. И их родители воспринимали это как должное.

На Дальнем Востоке, в процессе освоения этих далёких земель, несколько сгладились барьеры между сословиями. Здесь гораздо чаще встречались люди прогрессивных взглядов, чем в европейской России. А.П. Чехов в своих путевых заметках писал: «Читатель пусть не удивляется такому изобилию интеллигентных людей здесь, в пустыне. По Амуру и Приморской области интеллигенция при небольшом здесь населении составляет немалый процент, и её здесь относительно больше, чем в другой русской губернии». Общие для всех непростые местные условия и значительная отдалённость от столицы предопределили и лояльность властей к передовым взглядам. Поэтому многие преподаватели ехали сюда из европейской России, желая перебраться в места, где бы было меньше контроля над убеждениями.

Общую для них жизненную позицию выразил один из основателей педагогического дела на Дальнем Востоке Пётр Николаевич Рябинин. В 1900 году на открытии Хабаровского реального училища (в дореволюционной России реальное училище – аналог нынешних техникумов и колледжей) он сказал: «Среди вас, дети, не должно быть ни бедных, ни богатых – вы все одинаковы в наших глазах, вы все должны хорошо вести себя, упорно работать, помогать друг другу». А обращаясь к родителям всех сословий, произнёс: «Вы вправе желать, чтобы дети ваши твёрдо усвоили проходимое в школе, чтобы духовно развились, приобрели любовь к знанию, труду, чтобы школа позаботилась о выработке твёрдого характера ваших детей, сострадания к нуждающимся и стремления помогать им, чтобы школа помогла выработать из детей граждан».

Гимназию во Владивостоке называли по-разному: «Казённой», «Министерской», «Пушкинской» – по названию улицы, а с 1909 года – «Коричневой», по цвету платьев гимназисток, поскольку в городе в появилась и другая гимназия, «Зелёная», воспитанницы которой, как вы догадываетесь, носили платья тёмно-зелёного цвета.

Увы, во время войн зачастую возникает необходимость где-нибудь разместить дополнительные госпитали. И в первую очередь для этого приспосабливают учебные здания, с их удобной коридорно-кабинетной планировкой. Не избежала этого и Министерская гимназия. Во время Русско-японской войны японская эскадра в 1904 году обстреляла Владивосток, выпустив по городу со стороны бухты Тихой 200 снарядов. Ущерб от нападения был ничтожным, но в ожидании появления раненых от новых обстрелов и возможной осады города, в 1905 году в части помещений гимназии на несколько месяцев разместили госпиталь. Это был лазарет Варшавской Елизаветинской общины сестёр милосердия Российского общества Красного Креста, специально сформированный в 1904 году в Варшаве для базирования в Никольске-Уссурийском (ныне – Уссурийск). В Уссурийске медики лазарета – врач и 16 сестёр – за год вернули к жизни две тысячи русских солдат, раненных в Маньчжурии, за свой труд удостоившись золотых и серебряных медалей. Затем лазарет перевели во Владивосток, в гимназию, но, к счастью, спасать было некого, поскольку японцы так и не рискнули повторно напасть на город ни тогда, ни в последующие десятилетия.

В Первую мировую войну маленькие принцессы на уроках рукоделия и в свободное время шили бельё для солдат, помогая армии как могли – ведь тогда ушли на фронт преподаватели-мужчины, которых девочки провожали со слезами на глазах. Потом, во время гражданской войны в гимназии были расквартированы войска, и снова воспитанницам пришлось потесниться и терпеть неудобства.

В 1922 году, когда в город вернулась Советская власть, гимназия стала школой-семилеткой. А через год школе было присвоено имя Марии Владимировны Сибирцевой. Бывшая гимназистка, окончившая высшие женские курсы в Петербурге, Сибирцева приехала с мужем во Владивосток, создала частную прогимназию и школу и 25 лет боролась с безграмотностью, учила детей и взрослых. В 1918 году, во время белочешского мятежа, стала подпольщицей, как и двое её сыновей, погибших в борьбе за Советскую власть, была арестована, бежала и после освобождения Владивостока от интервентов и белогвардейцев занималась организацией народного образования в Приморском крае до безвременной кончины в возрасте 56 лет.

В 1932 году семилетка, объединившись с фабрично-заводской школой, стала средней школой-десятилеткой № 9. А в 1967 году стала наконец той, которую мы знаем сейчас, – специализированной школой с углублённым изучением китайского языка.

Интересно, что среди педагогов «Коричневой» гимназии было немало преподавателей, знавших восточные языки, – китайский, японский, монгольский – поскольку они же работали и в Восточном институте, расположенном неподалёку. А председателем педагогического совета гимназии был профессор Григорий Владимирович Подставин, признанный во всём мире знаток корейского языка и корейской культуры.

Как и в каждой школе, в школе №9 есть свои легенды. Так, например, раньше всякого школьника, который перевёлся в один из старших классов из другой школы, одноклассники предупреждали, что не стоит пытаться догнать одноклассников по уровню знания китайского языка, за год пройдя курс нескольких лет, иначе сойдёшь с ума, как один горемыка в прошлом. Случилось подобное несчастье на самом деле или это действительно просто легенда – не известно. Но горячее желание и усердие обычно ведут к победе, а не к поражению, тем более поражению нервных центров. Не так ли?

Существует устойчивое словосочетание «китайская грамота», означающее нечто недоступное для понимания. Изначально же в русском языке что-нибудь чрезмерно сложное называлось «тарабарская грамота». Вот это выражение гораздо справедливее. А китайский язык вовсе не настолько труден, как кажется на первый взгляд. Слова нужно зубрить, как и в любом другом новом для себя языке, грамматика же сравнительно несложна. А иероглифы состоят из ключей – элементарных рисунков, означающих какое-то простое понятие. Так что заучивание их тоже вполне доступно для простых смертных. Например, ключ «дерево» очень напоминает рисунок дерева, а иероглиф из трёх ключей «дерево» логично означает «лес».

У здания женской гимназии и характер какой-то «женский» – загадочный, таинственный, с эдакой чудинкой. При беглом взгляде видишь плоский фасад, а при внимательном рассмотрении замечаешь обилие декоративных деталей – пояски, карнизы, каблучки, полочки, высокие вертикальные ниши, в которые попарно упрятаны окна. Здание сначала видится симметричным, но, оказывается, это совсем не так – достаточно посчитать окна справа и слева. Да и правая часть четырёхэтажного фасада вдруг оказывается на этаж ниже! И балкон смещён вправо, а тумбы наверху, на карнизе – влево.

Слева, в глубине – высокая пристройка, а под ней арка, ведущая в тихий внутренний дворик – точь-в-точь как в сказочных замках! В советские времена сказочный двор был прозаической площадкой для складирования макулатуры и металлолома. Школьники, как муравьи, кучами стаскивали бумажную ветошь из квартир и учреждений в центре города, а железяки – с прилегающих сопок. А во внутреннем дворе есть ещё одна арка, тёмная и длинная, ведущая во второй внутренний дворик – более миниатюрный и ещё более сказочный, окружённый со всех сторон высокими стенами, в окнах которых отражаются небеса.

Внутри самого́ здания тоже есть затейливые интересности. Например, чтобы подняться и спуститься с одного этажа на другой, как правило, нужно просто пробежать один лестничный пролёт. Здесь не так! Широкая парадная лестница на двух верхних этажах заканчивается симпатичной площадочкой, а уже с неё на следующий этаж сбоку ведёт дополнительная небольшая лесенка. А как изящны параболические лестничные пролёты! Так и кажется, что они опираются на воздух!

В этой школе и спортзал расположили оригинально. На верхнем этаже, прямо по центру здания. И если случается иному жилистому мальчишке засадить изо всех сил мячом в стену, в кабинете физики по соседству все бросают на эту стену внимательный взгляд: выдержала ли? В школе № 9 даже оборудовали собственный импровизированный тир для стрельбы из воздушных винтовок – на верхней площадке лестницы чёрного хода. Был даже необычный «проходной» класс, который нужно было пройти насквозь, чтобы зайти в другой класс!

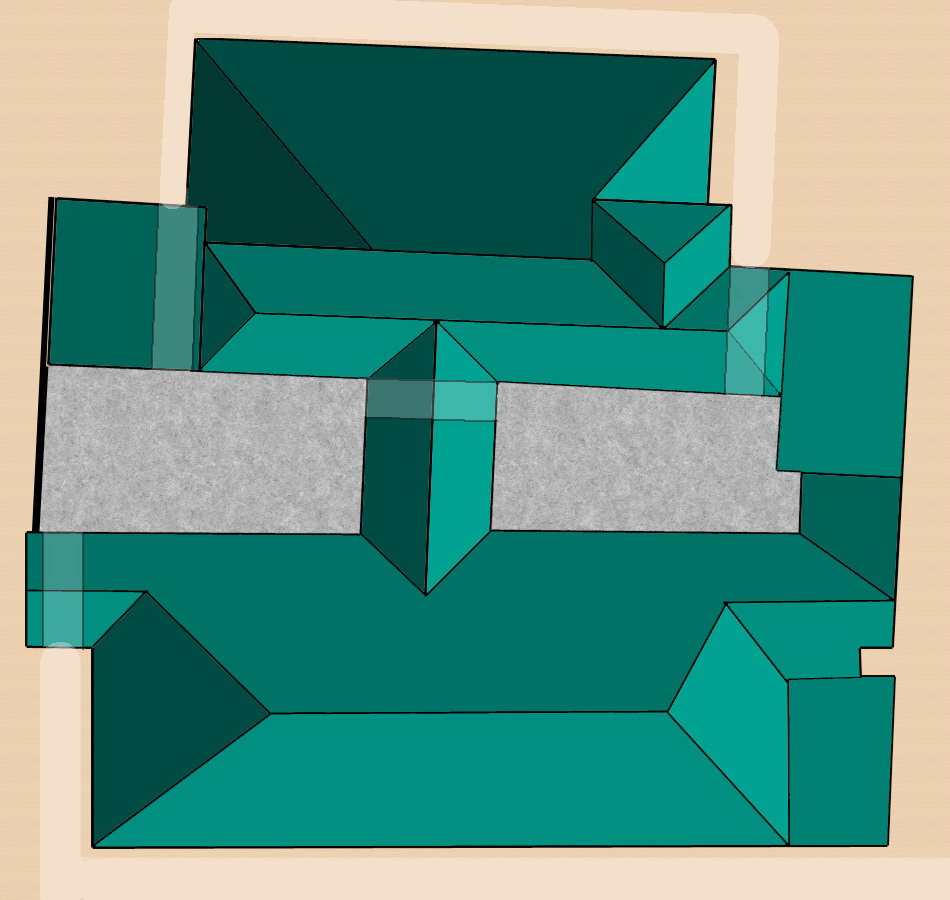

А ещё один забавный секрет виден только с высоты. У гимназии два корпуса – главный и служебный, – соединённые между собой галереей. С земли они кажутся параллельными друг другу, но сверху видно: они сходятся под небольшим углом. Что это? Случайность или замысел?

Владимир Плансон был замечательным архитектором. И все детали девичьего храма науки: его лицо, его душа и его тело, то есть планировка помещений – были им тщательно продуманы. Не зря стиль, в котором построено здание, называется «рациональный модерн». Стоит убрать с фасада какое-нибудь из внешних украшений, как сразу разрушится ощущение гармонии и изящества, как при взгляде на очаровательную девушку, которая, убрав волосы назад, в спешке забыла надеть серьги. Несимметричность здания тоже задумана специально: она добавляет пикантности и интересности, как сбитая немного набок девичья причёска.

Но сходящиеся под углом корпуса – что это? Просчёт архитектора Плансона? Восторгаясь идеальной геометрией Владивостокского вокзала, в это трудно поверить. Ошибка строителей? Но строительство велось под руководством архитектора. А может быть, это решение позволило немного ускорить и удешевить строительство? Гимназия, скрытая в глубине участка, с улицы Пушкинской не кажется очень уж большой, но на самом деле глубина её значительнее, чем ширина, и чтобы разместить проект на местности, пришлось долбить скалу в её тыльной части. Главный корпус расположен параллельно улице Пушкинской, а тыльный, служебный корпус немного повернули по часовой стрелке. Может быть, чтобы меньше врезаться в скалу и уменьшить объём земляных работ? Площадь внутренних помещений практически не изменилась, а месяц-другой строители могли выиграть. А может, таким хитрым способом просто хотели удлинить галерею, связывающую оба корпуса, чтобы изящнее расположить парадную лестницу внутри? Кто знает…

В начале XX века в гимназии училось 130 воспитанниц. Сейчас в школе 700 учащихся – девчонок и мальчишек. В пять раз больше! Видимо, архитектор вложил немалые резервы в здание, которое строил для детей с любовью. Ступени парадной лестницы заметно истёрлись за столетие – ведь сколько миллионов детских ног пробежало по ним вверх и вниз за это время!

В начале XX века гимназия была лучшей в Сибири. В конце XX века школа №9 входила в список лучших ста школ страны. Она считается одной из самых престижных школ Владивостока и в настоящее время. И приветливая лестница по-прежнему зовёт первоклашек, обитающих на нижних этажах, карабкаться наверх, к вершинам знаний. И актовый зал в школе прекрасен, как и в самом начале, и девчата, кружащиеся в танце, по-прежнему чувствуют себя сказочными принцессами, как их далёкие предшественницы 122 года назад.

Константин Смирнов-Владчанин

Фото Алексея Воронина и К. Смирнова-Владчанина, c владивостокской открытки 1912 г., из архива музея им. В. К. Арсеньева, с сайта СШ №9, портреты: П. В. Казакевича – начало XX в., П. Н. Рябинина – 1916 г., М. В. Сибирцевой – конец XIX в., Г. В. Подставина – начало XX в.