(Сокращённая версия опубликована в печатной газете «Владивосток» за 18 июня 2025 г.)

Судьбы домов часто напоминают судьбы человеческие. Скажем, родился человек в семье врачей, в детстве мечтал быть лётчиком, получил диплом инженера, но стал писателем-драматургом, а жизнь закончил артистом-сатириком. И с домами бывает так же.

Например, построили симпатичный дом для квартир и магазинов, потом там обосновались рестораны, конторы и даже бани, потом в помещениях стала работать фабрика игрушек, а потом дома не стало.

Одноэтажное здание, которое изображено на старой фотографии, за 65 лет внешне изменилось совсем по-человечески: стало выше в три раза и внешне преобразилось так, что не узнать. И удивительно, что при этом оно сохранило своё изначальное предназначение. И название тоже! Которое, впрочем, старше магазина на старом фото на целых 33 года.

«Владивостокский ювелирно-часовой Магазин СоюзЮвелирТорга “Изумруд”» – вот таким были полные фамилия, имя и отчество магазина, который открылся в 1936 году и находился тогда совсем в другом здании на Ленинской улице (сейчас – Светланской) у центральной площади Владивостока рядом с кинотеатром «Уссури».

Ювелирный магазин на Ленинской занимал сравнительно небольшое помещение, и когда объёмы продаж выросли, а площадь магазина стала недостаточной, было решено построить для «Изумруда» новое, отдельное здание. И место для него выбрали, в общем-то, неподалёку от старого места на пересечении трёх улиц в паре кварталов от центральной площади вверх к Центральному парку.

«Как трёх?» – спросят многие владивостокцы. На обеих фотографиях в начале статьи слева направо вверх ведёт улица Семёновская – раз! А справа налево поднимается к Покровскому парку Океанский проспект – два! Откуда третья улица-то?

Верно! Но в конце 1960-х годов к пересечению Океанского проспекта и Колхозной улицы (так называлась Семёновская в 1932 – 1992 годах) наискось примыкал Краснознамённый переулок. Он начинался как раз от того места, на котором сейчас под белой аркой находятся зелёные двери «Изумруда», и тянулся вверх по склону сопки Орлиное Гнездо прямо по линии взгляда.

До 1935 года переулок назывался Маркеловским по фамилии местного домовладельца. Переулок совсем короткий, всего метров 300, и может показаться, что упоминать о нём, может быть, не стоило, раз его уже не видно на фотографиях. Но недаром писал словацкий журналист Хноупек: «В биографии Владивостока больше драм, чем у средневековых городов».

Вот и в тихом Маркеловском переулке, в доме неподалёку от перекрёстка, в начале XX века случилась драма. Причём, драма исторического масштаба, подобная поджогу Рейхстага в феврале 1933 года, который инсценировали нацисты, чтобы обвинить в нём коммунистов, соперников за власть в Германии. Или подобная Тонкинскому инциденту с мифическим нападением северовьетнамских катеров на разведывательный корабль США 4 августа 1964 года, который был выдуман американцами для оправдания своего участия во Вьетнамской войне.

Событие, которое произошло во Владивостоке в Маркеловском переулке 4-го апреля 1918 года, имели для города, для Советского Дальнего востока, да и для всей России трагические последствия. В тот день японские спецслужбы провели грубейшую провокацию в помещении японской конторы «Исидо Сёкай» по поставке автомобилей, застрелив двух служащих-японцев, в том числе и хозяина конторы, и ранив ещё одного руками наёмных убийц, один из которых был якобы одет в «большевистскую форму» – так провокаторы назвали шинель без погон. Нападавшие оставили после себя на видном месте «улику» – номер газеты «Известия» Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов.

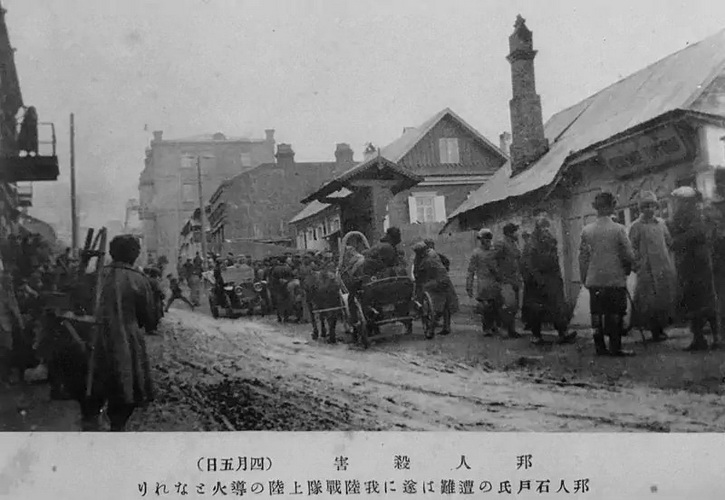

Японцы из консульства, расположенного неподалёку, на место происшествия явились практически сразу и не позволили начальнику уголовного розыска Леониду Проминскому, прибывшему чуть позднее, ни осмотреть дом, ни допросить потерпевшего. Японцы продемонстрировали оставленную убийцами газету и заявили: «Русские бандиты убили наших подданных и ответят за это. Мы будем раскрывать это гнусное преступление без вашей помощи». На следующий день во Владивостоке были высажены японский и английский десанты. По всему городу на рекламных тумбах были от имени командующего японской эскадрой расклеены листовки, из которых возбуждённые горожане узнали, что Владивосток взят под контроль иностранных держав.

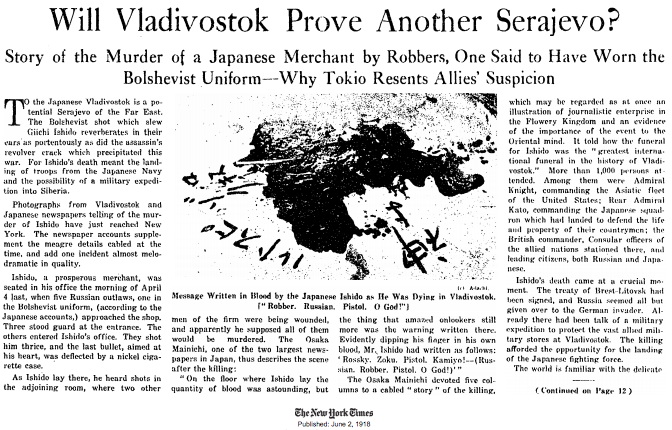

Через два месяца, 2 июня, американское издание «Нью-Йорк Таймс» опубликовало сенсационную статью об этой трагедии, сравнив случившееся во Владивостоке с убийством в 1914 году в Сараево эрцгерцога Фердинанда, которое стало предлогом к Первой мировой войне. Статья заканчивалась словами, что Соединённые Штаты должны сотрудничать с японцами и направить в Россию свои войска. К публикации была приложена выразительная фотография кровавой лужи на полу и кровавой надписи вокруг неё, которую удивительно аккуратными иероглифами якобы оставил обессиленный, умиравший, истекавший кровью японец: «Ограбление. Русские. Пистолет. Боже мой!»

Так организованная японцами провокация стала поводом для интервенции на Дальнем Востоке.

Методы наших врагов совсем не изменились с тех пор. Так, чтобы оправдать бомбардировку Югославии в 1999 году, американцы выдали тела погибших в перестрелке косовских боевиков за убитых сербами мирных граждан. Чтобы оправдать вторжение в Ирак, госсекретарь США Пауэлл на заседании Совета безопасности ООН в 2003 году тряс пробиркой, которая якобы доказывала наличие в Ираке оружия массового поражения.

Вот и после инцидента в Маркеловском переулке уже на следующий день во Владивостоке высадились иностранные десанты. А через месяц после упомянутой публикации в «Нью-Йорк Таймс», в августе 1918 года, началась полномасштабная интервенция на Дальнем востоке России. В составе 100-тысячных многонациональных сил были японцы, американцы, китайцы, канадцы, поляки, итальянцы, британцы, французы. Ударной силой интервентов стал находившийся в Сибири и на Дальнем востоке Чехословацкий корпус – чехи, словаки, сербы, румыны – в количестве 55 тысяч человек, которые ранее в составе Русской армии участвовали в Первой мировой войне, а после переподчинения в 1917 году французскому командованию добирались в Европу окружным путём.

Япония вынашивала планы колонизации Дальнего Востока и Забайкалья, поэтому среди интервентов японский контингент был самым многочисленным – 73 тысячи человек. Американцы (их было 9 тысяч) тоже планировали оккупацию Сибири, но предпочли воевать чужими руками, поддержав восставший Чехословацкий корпус. К ноябрю 1918 года японцы и чехословаки захватили все порты в Приморье, все приморские, приамурские и забайкальские города и крупные сёла. Советская власть во Владивостоке была свергнута, Владивостокский Совет рабочих и солдатских депутатов арестован, а осенью того же года его члены – Константин Суханов и Дмитрий Мельников – расстреляны. В память о тех событиях в СССР на киностудии имени Горького был снят документально точный исторический фильм «Владивосток, год 1918». А именами Суханова и Мельникова теперь названы улицы во Владивостоке. Константину Суханову, председателю Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов, с авторитетом которого приходилось считаться противникам революции и интернациональным экспедиционным силам во Владивостоке, на момент гибели было всего 24 года!

Деревянный дом в Маркеловском переулке, в котором произошло столь резонансное убийство, не сохранился. А в 1935 году переулок был переименован в Краснознамённый в память о газете «Красное знамя», органе Владивостокских коммунистов, один из первых номеров которой был отпечатан здесь в 1917 году.

C 1960-х годов интенсивность движения в городе стала увеличиваться, и трудно себе представить, как бы разъезжались автомобили на таком загруженном перекрёстке, каким является пересечение Семёновской и Океанского проспекта, если бы к нему по-прежнему примыкал ещё и Краснознамённый переулок. Однако в 1967 году переулок получил изгиб и стал соединяться с улицей Колхозной-Семёновской выше перекрёстка. А рядом с перекрёстком поднялись две панельные девятиэтажные многоквартирные «свечки», запечатлённые на обоих снимках в начале статьи, из верхних окон которых открывался замечательный вид на центральную часть Владивостока. А ещё через год на самом углу перекрёстка началось строительство нового здания для ювелирного магазина. На старом фото вверху – 1969 год, помещение уже построено, совсем скоро на фасадах появятся вывески, магазин «Изумруд» справит новоселье, и первые посетители поспешат внутрь.

Одноэтажное здание магазина явилось ярким представителем популярного в СССР архитектурного конструктивизма с присущими этому стилю лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. Изящным здание не назовёшь и запоминающимся тоже. Ничего лишнего. Но именно его внешняя строгость и сдержанность во внутреннем оформлении огромного зала особо подчёркивали изящество ювелирных изделий, прикрытых стеклом многочисленных широких витрин. Это уже была не полутёмная лавка на Ленинской-Светланской, это был настоящий ювелирный универмаг – светлый и просторный.

Да, ювелирные товары – это предметы роскоши. Но сколько тысяч молодых пар приобрели здесь обручальные колечки за всё время существования магазина, чтобы с замирающими сердцами надеть их друг другу в знак верности и преданности! Сколько тысяч модниц примеряли здесь перед зеркалом украшения из яшмы, агата, янтаря и других самоцветов, чтобы добавить хорошего настроения в будничный день или подчеркнуть в себе что-то особенное, неповторимое – к предстоящему празднику! А сколько тысяч кавалеров смущённо разглядывали здесь сверкающие драгоценности, подбирая подарок для любимых, причём нередко отдавая едва ли не все оставшиеся деньги!

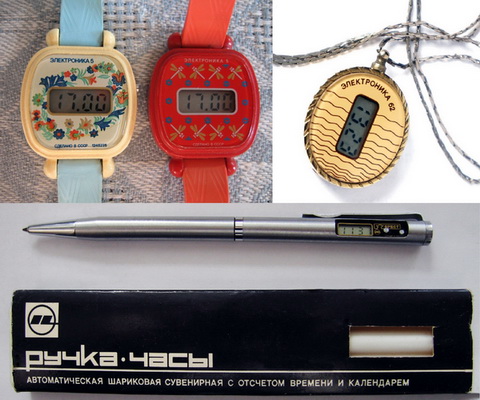

А ведь здесь продавались не только драгоценности и бижутерия, но и наручные часы десятков видов, размеров, форм и цветов циферблатов! А часы в прошлом веке были таким же необходимым предметом, каким ныне стал компактный сотовый телефон, заменивший и собственно часы, и записную книжку, и карманный календарь, и будильник.

В советское время часы стоили дорого. Дороже, чем сейчас сто́ит сотовый телефон. Их дарили на совершеннолетие сыну и дочери, часами награждались лучшие работники на предприятиях и лучшие бойцы воинских подразделений. Миниатюрные часики на изящную девичью руку зачастую были гораздо более желанным подарком, чем серьги и кольца. Помните классическую кинокомедию «Девчата»? «Ты ей, Илюша, подари часы! Полезная вещь и – механизм!» — советовали главному герою.

Да и мужчины сдержанно любовались своими новыми часами и носили их с удовольствием. Механические часы были словно маленький живой организм: они тикали, о них нужно было заботиться – вовремя заводить, проверять точность хода, подводить стрелки и снимать с руки, если предстояла грубая или тяжёлая работа.

Часы производства советских заводов были очень популярны и за рубежом за высокое качество при умеренной цене. Появление в 1980-х годах электронных часов с цифровым циферблатом лишь немного уменьшило популярность часов стрелочных, но всё-таки стрелочная классика продолжает жить до сих пор. Кстати, в Советском Союзе изготавливали не только электронные наручные часы для мужчин и женщин, но и для детей. А ещё выпускались электронные часы-секундомеры, часы-кулоны и даже часы-авторучки!

В 2004-2007 годах «Изумруд» претерпел основательную реконструкцию. На укреплённом фундаменте выросло трёхэтажное здание. Теперь здесь размещаются модные салоны и шоу-румы, но на первом этаже – по-прежнему ювелирный магазин, прямой наследник того самого «Владивостокского ювелирно-часового магазина СоюзЮвелирТорга».

После реконструкции здание приобрело очень яркий и запоминающийся облик. «Изумруд» снаружи действительно стал похож на огромный кристалл изумруда, вправленный в жёлтое и белое золото.

Ещё 11 лет успешной работы – и старейший ювелирный магазин Владивостока встретит свой вековой юбилей.

Судьбы домов часто напоминают судьбы человеческие. Но только дома через сто лет могут не только по-прежнему сверкать юной свежестью, но даже выглядеть ещё краше, чем при своём появлении на свет.

Константин Смирнов-Владчанин

Фото Алексея Воронина и неизвестных авторов 1960-х гг., Э. Эмендоула (Эссошиэйтед Пресс, 2003 г.), из японского альбома памятных фотографии «Сайхакури» 1919 г., из архива газеты Нью Йорк Таймс, с японской открытки 1919 г. и из фондов Музея имени В. К. Арсеньева.