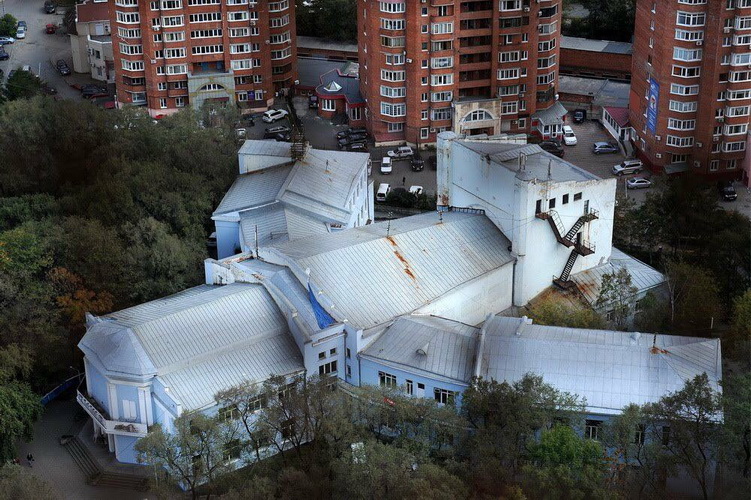

5 дней назад, 24 октября 2025 года изображённому на снимках замечательному зданию исполнилось 90 лет. Коллектив Владивостокского Дворца культуры железнодорожников отметил эту замечательную дату великолепным концертом. И гости, выступавшие на этом торжестве с приветственным словом, желали «аэроплану» продолжать свой полёт в будущее. Здание ДКЖ при взгляде с небес действительно может напоминать самолёт. Но мы приготовили коллективу Дворца и владивостокским железнодорожникам настоящий сюрприз! И о нём – в конце статьи.

Точки на карте для статей под нашей рубрикой мы выбираем совершенно случайно. Совершенно случайные фотографии со случайными улицами и зданиями. И очередная наша публикация удивительным образом совпала с 90-летием здания ДКЖ.

Из микрофонов Большого зала в вечер юбилея было произнесено столько тёплых слов, добрых пожеланий, на сцене было столько душевности, артистизма, столько блистало талантов и сверкало улыбок, а в зале полыхали такие эмоции и взрывались такие аплодисменты, что если бы всё это можно было превратить в некое фантастическое топливо, то поездам на наших дорогах хватило бы его надолго.

Удивительно, но в этом сравнительно небольшом здании занимаются 35 творческих коллективов! В том числе единственный в городе клуб пожилых людей, названный очень по-железнодорожному: «Единство».

Более 2000 маленьких и больших владивостокцев со всех концов города собираются здесь то ли на занятия, то ли на практикумы по восхождению к волшебству, подтверждая ту неоспоримую истину, что нет людей без дарований, что все люди талантливы!

Четырежды Дворец был внесён в ежегодный национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России». Среди его воспитанников победители и лауреаты российских и международных конкурсов, всероссийских и международных фестивалей. Нынешний директор ДКЖ Марина Яцук была в 2005 году инициатором и куратором успешного проекта «Ночь музеев» во Владивостоке, который проводится с тех пор регулярно. А с 2007 года она возглавляет ДКЖ. «Нам важно, чтобы после концерта или спектакля человек ушёл одухотворённым и окрылённым, мечтал вернуться сюда вновь. В этом смысл нашей работы, наша высокая миссия, — улыбается Марина Ивановна. — Моей поддержкой в этом стал коллектив. Радует, что столько времени прошло, а у людей по-прежнему горят глаза, им хочется творить и созидать».

Хорошо сказано. Ведь Дом культуры – это не столько здание, сколько люди, работающие, обучающие и обучающиеся здесь. Они – душа Дома культуры, которую вдохнули в уникальное здание, построенное по проекту инженеров Шамановского и Москвина, как утверждает известный краевед Дмитрий Анча.

За долгую историю этого дома лишь четыре военных года его использовали не по назначению. Остальные 86 лет здесь пели, танцевали, рисовали, читали, смотрели концерты и спектакли, учились красоте и раскрывали таланты сотни тысяч человек. В том числе и те, кто принимал участие в прекрасном юбилейном концерте.

90 лет – это срок солидный, но начинать рассказ об этом здании нужно издали.

Окружённый морем Владивосток – город портовый, город моряков, рыбаков, докеров. Недаром первые обособленные районы города назывались: Офицерская слободка, Экипажная, Матросская. Но самой большой слободкой была Рабочая, причём улицы северной её части имели железнодорожные названия.

И названия были: Рельсовая, Тормозная, Буферная, Вагонная, Рессорная, Колёсная, Паровозная. Простые и яркие.

Вообще железнодорожники селились от самого берега моря до улицы Некрасовской – так тянулась в начале 1920-х годов улица Железнодорожная – и от Некрасовской через Военное Шоссе до Стрелочной, до так называемого «тёщиного языка» в глубине долины реки Первая Речка.

Активному развитию этого места, собственно, и поспособствовало начало строительства Уссурийской железной дороги в конце XIX века.

И вообще, со времени появления паровозов стала актуальной одна истина: новые территории считаются освоенными лишь тогда, когда к ним проложены железнодорожные пути. Именно поэтому после Великой Отечественной войны руководство страны планировало построить железнодорожный тоннель на Сахалин и Трансполярную магистраль вдоль арктического побережья России от Мурманска до Чукотки.

А Уссурийскую дорогу начали строить в 1891 году от Коммерческой пристани на западном берегу бухты Золотой Рог, проложив пути через центр города, Светланскую и Алеутскую улицы, к побережью Амурского залива в Куперовой пади (ныне – район «Дальпресс»). Успели проложить уже 2 версты до того, как 13 ноября 1891 года состоялась торжественная закладка дороги в присутствии наследника российского престола.

Об этом событии у железнодорожного переезда на мыс Кунгасный установлен памятный знак, однако не на само́м месте закладки, а в полукилометре дальше него, на видном месте. Из Куперовой пади дорогу повели по прибрежному обрыву к Первой речке.

В начале XX века долина Первой речки была промышленным пригородом Владивостока. Там работала масса предприятий: кирпичный завод, нефтебаза, пивоварня, лесопильня, скотобойня, консервный, мукомольный, свечной и мыловаренный заводы и даже кондитерская фабрика – будущий «Приморский кондитер». Дорогу здесь проложили дугой вокруг заболоченного устья реки (вокруг нынешней нефтебазы), построив разъезд – место, в котором на однопутной дороге могли разъехаться встречные поезда – с названием «Первая Речка».

А в 1908 году здесь начали строить мощный железнодорожный узел с пассажирской платформой и сортировочной станцией. Поскольку предстояло перекрытие железнодорожного движения для возведения в центре Владивостока виадуков на улицах Светланской и Алеутской, сюда со станции Владивосток перевели локомотивное и вагонное депо, возвели механические цеха и мастерские. В 1909 году новая станция Первая Речка протянулась почти на две с половиной версты, и чтобы пройти от её начала до её конца, требовалось больше получаса.

С каждым годом расширялась сортировочная станция, было построено здание пассажирского вокзала, строились всё новые пути, были проложены ветки к складам в самой глубине долины и к военному крепостному холодильнику в скале у подножия горы Муравьёва-Амурского – чуду инженерной мысли, работающему до сих пор. Кстати, из-за этого холодильника кто-то потом переименовал и всю гору, назвав её Холодильником.

Во время Первой мировой войны на станции Первая Речка была организована сборка вагонов, детали которых по морю приходили из США. Сборочное производство занимало обширные площади на станции. Во временных мастерских работали несколько тысяч рабочих – русских и китайцев, и если китайцы жили здесь же, в бараках, то русские либо нанимали частные комнаты поблизости, либо жили в своих квартирах в домах неподалёку.

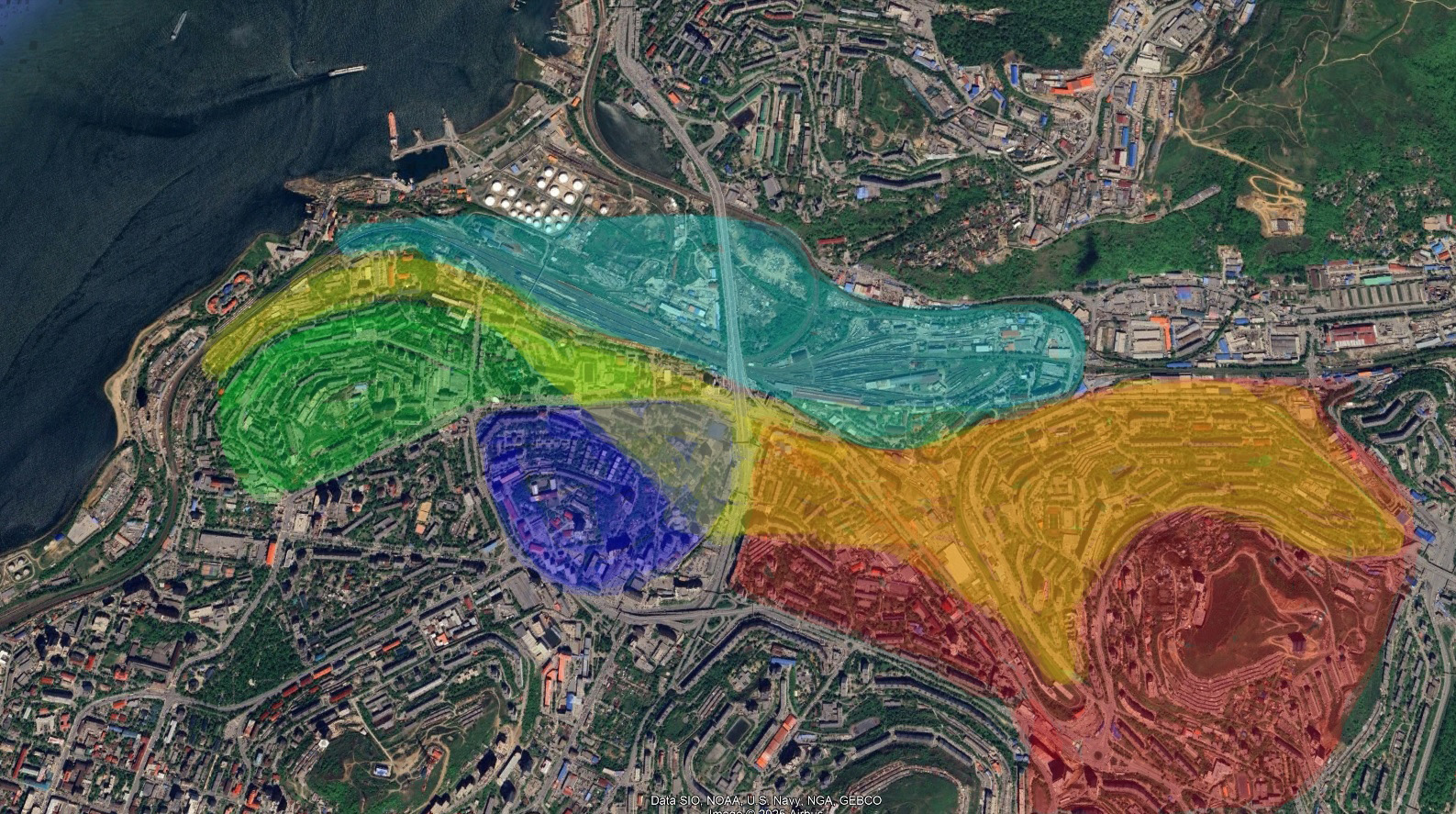

Поближе к месту работы селились и служащие на станции железнодорожники – инженеры, телеграфисты, машинисты, кондуктора (в первой половине XX века их обязанности были совсем иными), механики, слесари, наладчики, монтёры, стрелочники, кассиры, обходчики. Вот так постепенно рядом со станцией Первая Речка (на плане отмечена голубым цветом) образовалась железнодорожная слобода (жёлтый цвет). По сути, она была частью трёх других слободок города – Корейской (зелёный), Рабочей (красный) и Каторжной (синий), – границы которых к началу XX века сложились окончательно. Корейская примыкала к пассажирской станции, северная часть Рабочей соседствовала с депо и ремонтными мастерскими, а «Каторжанка» находилась между ними.

Изначально Каторжная слобода была заселена ссыльными, вернувшимися с Сахалина на материк, но не имевшими права въезда в европейскую часть России, и располагалась на месте под нынешним Некрасовским путепроводом, на берегу Первой Речки, которая тогда была полноводной, чистой и рыбной. Но со строительством станции эта слобода была перемещена южнее. Её границы к началу XX века приблизительно очерчивались многоугольником между Океанским, Северным (ныне – Острякова) и Центральным (сейчас – Красного Знамени) проспектами и Некрасовской улицей. Постепенно здесь стали селиться и законопослушные граждане, да и бывшие каторжане, давно уже ставшие добропорядочными горожанами, были плотно вовлечены в городскую жизнь. И в 1902 году жители «Каторжанки» обратились к официальной просьбой к властям о переименовании слободки во что-нибудь более благозвучное. Городские власти с готовностью пошли навстречу – иметь в городе район с таким названием было просто стыдно. Рассматривали несколько различных вариантов, и остановились на таком, которое, как полагали, было способно быстрее всего заменить в памяти людей старое название. Вот так этот район города стал называться «Первой Речкой». И действительно, новое наименование понравилось людям и прижилось в историческом смысле мгновенно. И когда в 1917 году сюда была проложена новая трамвайная ветка от железнодорожного вокзала, её конечную станцию у северо-западного угла бывшей «Каторжанки» так и назвали: «Первая Речка».

А вообще, такое название остановки общественного транспорта, которая находится на приличной возвышенности, где нет никаких рек, и в километровой удалённости от русла реки Первая речка – это забавное географическое недоразумение, подобное переименованию горы в «Холодильник» только потому, что где-то внизу есть склад, в котором хранится замороженное мясо.

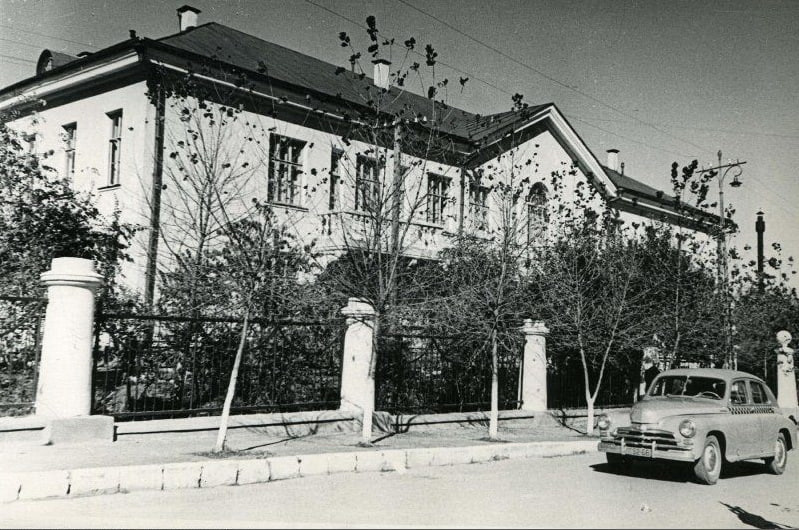

Со временем в железнодорожной слободе появились и собственное образование, и собственная медицина, и собственная культура. В середине 1930-х годов здесь, рядом со станцией, снесли старую деревянную школу для детей железнодорожников и на её месте выстроили большое Железнодорожное училище (будущий учебный корпус №2 Медицинского института).

А для школы по другую сторону Океанского проспекта возвели стройное трёхэтажное каменное здание (с 1990 года на его месте Некрасовский рынок).

Ну и неподалёку, в 5 минутах ходьбы от станции, для железнодорожников построили поликлинику.

Во все времена железнодорожники были рабочей элитой. И работать они умели. И работой своей гордились. Имели и собственные традиции. Самоотверженность – одна из таких традиций. Ни один из инженеров, работавших на постройке Уссурийской дороги, не вернулся обратно здоровым. А некоторые и не вернулись вообще, отдав жизнь великой стройке. Имена инженеров-путейцев были увековечены в географических названиях: Кипарисово, Шмаковка, Вяземский, Даманский и многие другие.

На дороге работали представители самобытных культур – русской, украинской, казачьей – и в начале 1920-х годов А. И. Землянухина основала самодеятельный хор, который настолько понравился железнодорожникам, что 1926 году, через 4 года после установления в городе советской власти, даже решили построить клуб – одно из первых культурно-просветительских зданий в городе.

Сначала клуб планировали построить на месте той самой ветхой деревянной школы. Но школа была всё-таки нужнее, и её оставили до времени, пока страна не станет богаче, чтобы строить всё самое нужное одновременно. А дом культуры начали возводить в 1927 году в тихой глубине бывшей Каторжной слободки, там, где по соседству вскоре появилась и поликлиника. В том году был юбилей Социалистической революции в России, и будущий клуб назвали «Первореченский железнодорожный клуб имени десятой годовщины Октябрьской революции». Вот так всё вместе – образование, медицина, и культура для железнодорожников – оказались в шаговой доступности.

Возводили клуб методом «народной стройки», то есть создавали его энтузиасты, работавшие на строительстве в своё свободное время.

В 1932 году сдали малый зал на 450 мест и большое, великолепное фойе, в котором можно было устраивать выставки, гуляния и даже выступления артистов.

А в 1935 году закончилось строительство и отделка большого зала на 900 мест, двух библиотек, помещений для кружков, студий и секций, большого холла, и коридоров, изогнутых дугой.

В дальнейшем клуб переименовали во Дворец культуры железнодорожников – ДКЖД. И он был достоин именоваться Дворцом, ведь тут проводили свой досуг сотни детей и взрослых. И не только железнодорожников и их детей, а всех жителей железнодорожной слободы и Первой Речки. Здесь функционировали киноклуб и фотоклуб, музыкальные студии, студии рисования, пения и танцев, читались лекции, ставились спектакли, выступали артисты. Ко времени окончания строительства ДКЖД в нашей стране только-только победили всеобщую безграмотность, и потому читали все, читали всё, что можно, и читали повсюду. И тот, кто не умел танцевать, не умел рисовать, не имел слуха или фотоаппарата, с упоением ходил между стеллажами библиотек, выискивая книгу по вкусу и настроению. Здешние библиотеки были страшно популярны. Вот так в нерабочие и выходные дни многие жители всего большого района от Корейской слободки до слободки Рабочей и «Тёщиного Языка» тянулись к ДКЖД.

В годы Великой отечественной войны ДКЖД закрылся. Драгоценные библиотеки перевезли в Уссурийск – подальше от возможной войны с Японией. Во дворце разместили госпиталь и призывной пункт. Отсюда пешим маршем уходили на Войну мужчины, грузились по вагонам на станции Вторая Речка, и – дальше, по железной дороге на запад.

В 1943 году на железных дорогах страны было введено военное положение. Все железнодорожники были объявлены мобилизованными. Нередко рабочий день длился 16 часов. Распространилось движение за экономию топлива, за скоростное движение и обслуживание поездов. Десятки тысяч железнодорожников регулярно перевыполняли задания, давая несколько норм в день. Многие опытные специалисты были направлены на запад в составе военно-эксплуатационных подразделений и паровозных колонн. Если до войны основной грузопоток шёл с запада на восток, обеспечивая бурное развитие экономики Дальнего Востока, то в годы войны основным стало направление с востока на запад. Ночью поезда шли при полной светомаскировке – без зажжённых огней, в темноте. Были случаи, когда паровозы ремонтировались не за минимальные 4-5 дней, а всего за 8 часов. А комсомолец Леонид Малахов, чтобы не задерживать паровоз, которому срочно требовалась замена колосников, и не охлаждать его – а на это требовались часы, – рискуя жизнью, забрался в раскалённую топку и быстро выполнил ремонт, обеспечив выход паровоза по графику. Среди железнодорожников Дальнего Востока – 7 Героев Советского Союза. В 1946 году ДКЖД снова открылся для культуры.

В 80-е годы во Дворце организовали книжную ярмарку. И это событие стало эпохальным. На два десятилетия ДКЖД и территория парка вокруг него стала книжным рынком города, где можно было продать, купить, обменять книги, поговорить о книгах, полистать книги и полюбоваться на книги, если не было денег их купить. Тут же стояли лотки со значками, монетами, марками, виниловыми пластинками и магнитофонными кассетами с музыкальными записями. И народ стекался сюда толпами! Правда, любителей книг трудно назвать толпой, они – публика, даже когда публика шумная и хаотичная. И до сих пор по выходным в хорошую погоду здесь собираются коллекционеры и книголюбы.

Дворец трижды реконструировался – в 1948, 1953 годах и совсем недавно. Теперь в большом зале размещаются 450 зрителей, в малом – 250, вдвое меньше, чем ранее, но зато так удобно и в таких удобных креслах, что уходить не хочется!

Железнодорожная слобода преобразилась. Улица Стрелочная освободилась от своих деревянных двухэтажных бараков. Улицы Рельсовая, Буферная, Вагонная, Рессорная – исчезли. Колёсная стала улицей Баляева, Тормозная – улицей Марченко. Улица Железнодорожная теперь совсем короткая – чуть длиннее Железнодорожного переулка. Осталась улица Паровозная, но домов на ней уже нет. Есть во Владивостоке и Вокзальная улица – одна из самых коротких в городе. Её ширина едва ли не больше, чем её длина. И на ней стоит один-единственный дом с номером 1 – пассажирский вокзал станции Первая Речка, построенный в далёком 1911 году.

И вот теперь наш сюрприз юбилярам!

Из статьи в статью в книгах и интернете кочует странная легенда, будто бы архитектор спроектировал здание клуба так, чтобы при взгляде с неба он был подобен самолёту.

Это не так.

При достаточном воображении тот самый дугообразный коридор действительно может походить на стреловидное крыло самолёта. Но в том-то и дело, что в 1920-х годах о стреловидном крыле не задумывались даже авиаконструкторы. Оно появилось только спустя 20 лет – в 1940-х годах.

Кому-то кажется, что здание в плане имеет отдалённое сходство с серпом и молотом – символом коммунистического движения. Тоже нет. Здание, по замыслу архитектора, должно было символизировать труд железнодорожников. Как для моряков символом является якорь, как для автомобилистов – руль, так и для железнодорожников нужно было выбрать яркий символ.

И таким символом стал главный орган управления паровозом: рукоятка регулятора подачи пара в паровую машину.

Среднее положение рукоятки означало уверенный, ускоряющийся ход локомотива к пункту назначения. Вот и здание напоминает в плане такую рукоятку, а её среднее положение, видимо, символизирует уверенное движение к коммунизму. Подобный орган управления был и на электровозах в 1920-40-х годах в Советском Союзе и назывался ручкой контро́ллера.

Получается, что ДКЖ при взгляде с высоты птичьего полёта – это самый что ни на есть железнодорожный символ уверенного движения российских железных дорог в будущее. И стук сердец всех, в судьбе кого это замечательное здание оставило след, перекликается с перестуком колёс всех поездов, которые прошли по путям неподалёку – на станции Первая Речка.

А мы желаем Дворцу продолжать свой путь вдаль, не сбавляя скорости, надёжно и устойчиво, как по рельсам!

Константин Смирнов-Владчанин

Фото К. Смирнова-Владчанина, Н. Назарова (1950-53 гг.), В. Менделеева (1891 г.), Э. Тропникова (1956 г.), В. Мясникова (1941 г., 1957-58 гг.) и неизвестных авторов.