Газета «Владивосток» побывала в гостях у еще одного ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в нашем городе

Наша страна и все передовое и адекватное человечество в этом году отмечает юбилей Великой Победы. А вернее сразу два – над нацисткой Германией и над милитаристской Японией. Газета «Владивосток», несмотря на то, что «официальные» торжества отгремели, продолжает знакомить своих читателей с героями былых сражений.

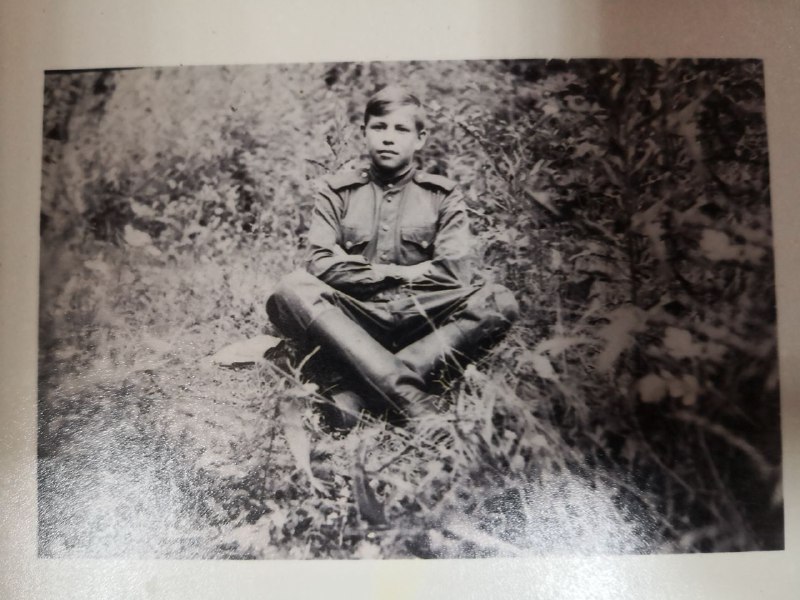

Сегодня наш рассказ об Анатолии Ивановиче Атрощенко, ветеране Великой Отечественной войны и почетном жителе Приморского края. Почему он появился на наших страницах поздновато, спросите вы? Этому есть объяснение. Дело в том, что ветеран долго отказывался от встречи и разговора. Понятно, что здоровьем в таком возрасте вряд ли кто может похвастать, но все же главная причина была не в этом. Анатолий Иванович признавался, что ему пока просто тяжело говорить о войне. Юбилей Победы и большой массив информации на эту тему разворошил старые воспоминания. Ну как старые… Ветеран признался, что он думает о войне почти каждый день.

– Я каждый день хожу по своим воспоминаниям, это очень тяжело, – сообщил Анатолий Иванович.

А мы и не давили и не подгоняли. Сотрудникам солидного средства массовой информации, к тому же газеты мэрии города, такое не к лицу. Тем более речь о ветеране и пожилом человеке. Наш подход – максимум понимания и такта. В какой-то момент ветеран напомнил о себе и пригласил на встречу.

Анатолий Иванович начинает свой рассказ спокойно, неторопливо и грустью на лице, что выдавало его внутреннее состояние.

Крестьянская семья

Анатолий Иванович родился в селе Ломакино Брянской области. Семья была крестьянская и многодетная – аж восемь детей! Шесть братьев и две сестры. Дядя Аким, брат отца, в округе был хорошо известен. Он был большевиком и активистом. Даже легендарный командарм времен Гражданской войны Семен Михайлович Буденный хорошо его знал. Так вот, дядя в селе Усть-Долыссы Калининской области организовал колхоз и затем многодетную семью брата перевез к себе.

– В село часто приезжала кинопередвижка, – воспоминает Анатолий Иванович. – Первый раз в жизни я смотрел фильм, и это был легендарный «Чапаев». После его просмотра детвора делала деревянные сабли, винтовки, делилась на «белых» и «красных» и играла в войну.

1938 год остался в памяти четырехлетнего мальчика как черный год. Умерла мать.

– На столе в доме стоял гроб, а рядом ящики с ароматными яблоками. Я попросил отца дать мне яблоко, чтобы разбудить маму и угостить. Она очень любила яблоки. До сих пор чувствую незримое присутствие матери, – с грустью рассказывает Анатолий Иванович.

Анатолий Иванович отличается не только бодростью, но и очень хорошей памятью. Ветеран помнит малейшие детали даже из детства. Например, он рассказал нам о том, что через село проходила дорога из Великих Лук в Ленинград. Дорога пересекала мост. На возвышенности стояла двухэтажная деревянная школа, где учились его братья. Чуть подальше была кирпичная постройка бывшего помещика, где были конюшня и сад. За селом лес, болота… На первый взгляд незначительные факты, но они позволяют воссоздать в памяти жизнь того времени, будни семьи, вспомнить своих братьев…

Когда дядя Аким пошел на повышение, председателем колхоза стал Иван Титович, отец Анатолия Ивановича. Человек по тем временам грамотный, окончил три класса церковно-приходской школы. Он один из первых в районе ввел в оборот посев гречки. Сам сеял, сам косил, а заодно придумал разные механизмы, облегчающие и ускоряющие уборку урожая.

Также отец построил деревянную избу и различные хозяйственные постройки. Семья держала скот, уток и кур. На 50 сотках огорода сеяли просо, сажали картошку, выращивали овощи.

Времена были тяжелые, но семья жила дружно. Каждый знал, когда и чем заниматься. Все жалели маленького Толика и долго не давали ему работать.

– Однажды я пошел к отцу и пожаловался, что у меня нет своего огорода, – рассказывает Анатолий Иванович.

Отец к просьбе маленького сынишки отнесся серьезно, и у юного огородника появилась своя персональная грядка.

Война стучится в дом

Ощущение скорой войны буквально висело в воздухе и проступало все яснее с каждым годом. Память Анатолия Ивановича сохранила воспоминание о советско-финской войне. Через Усть-Долыссы проезжали колоны с тяжелой техникой. Машины возили солдат в буденновках. Детвора махала им руками, провожала на фронт. А во время отдыха солдаты угощали детей кашей.

А потом грянула Великая Отечественная война. Ветеран помнит, как вечером 16 июля 1941 года наши войска отступили и в село ворвались фашисты. Люди оказались во вражеской оккупации, которая продлилась два с половиной года.

Через несколько дней немцы собрали жителей на площади села, и старший офицер поздравил их с освобождением от коммунистов и призвал помочь «великой Германии».

Оккупанты быстро проявили свою звериную сущность. В 1942 году старшему брату Николаю и многих другим парням и девушкам села начали приходить немецкие повестки о призыве на работу в Германии. В случае отказа наказывали всю семью. На площади ждали немецкие автобусы, играл военный оркестр. Это все нацисты снимали на кинопленку. Брата отправили в Восточную Пруссию. Он работал у помещика. Советские люди для них были людьми второго сорта.

Когда наши войска освободили Восточную Пруссию, чекисты хотели Николая отправить в штрафной батальон. Дескать, за сотрудничество с немцами. Хотя какое там сотрудничество. Вчерашних детей немцы просто делали своими рабами. Однако с Николаем ситуация была похлеще самого крутого военного боевика. По его просьбе чекисты связались с армейской разведкой. Оказалось, что перед войной капитан секретной службы госбезопасности для сбора сведений о противнике записал Николая в разведку.

– Через два дня на «Виллисе» приезжает уже полковник, тот самый капитан, который его записал в разведку. Он забрал Николая и определил его в артиллерийский полк. Николай воевал достойно и был награжден медалью «За боевые заслуги», – рассказал ветеран.

Запах войны

Но все это было потом. За несколько дней до оккупации отец Анатолия Ивановича принимает решение не оставлять немцам колхозное добро. Он берет с собой одного из старших сыновей, Михаила (впоследствии боевого летчика) и нескольких комсомольцев, и они угоняют лошадей, коров и овец по дороге в сторону Москвы. По пути они на пропитание нашим войсковым частям под расписку отдают скот. Оставшуюся часть скота он в подмосковном городе Кунцево передает советским органам. Руководству стало известно, что он работал председателем колхоза, и его направили в Кимрский район Тверской области председателем колхоза.

– Хотя он тогда не был коммунистом, – гордо говорит Анатолий Иванович, – но был настоящим советским человеком.

Но продолжим рассказывать о военных воспоминаниях ветерана. Итак, конец июля 1941 года. Немцы хозяйничают в селе. Везде искали наших солдат, партизан, подпольщиков…

– В тот день я босиком ходил в лес за ягодами, – вспоминает Анатолий Иванович. – Слышу – кто-то из зарослей зовет меня: «Мальчик, мальчик». Я отодвинул густые ветви. Смотрю – лежит раненый лейтенант. Подошел, а у того вся одежда была пропитана кровью и пахла порохом. Я тогда осознал, что эта смесь и есть запах войны.

Маленький Толя рассказал военному, что его два старших брата комсомольцы. И только после этого офицер попросил сходить за помощью. Ночью пришли братья Николай и Василий. Они привели к нему сельского лекаря, спрятали молодого офицера и лечили. Военный выздоровел и с группой красноармейцев под руководством политрука лесными тропами ушли в сторону Великих Лук, где тогда проходила линия фронта.

Эта история имела продолжение.

– Уже в марте 1944 года к нам в землянку – наш дом сгорел еще 1943 году – заходит тот лейтенант, которого я и мои братья спасли, – рассказывает Анатолий Иванович. – Я сразу его узнал. Он уже был в звании майора. Сбегал за братьями. Они пришли, мы обнимались и долго разговаривали. О дальнейшей судьбе майора ничего не известно.

Ветеран продолжает доставать из закутков своей памяти просто уникальные факты.

– Как-то раз я увидел немецкий «желтопуз» «Юнкерс» с черной свастикой на хвосте, – продолжает рассказ Анатолий Иванович. – Он летал так низко, что я увидел летчика в очках. Он собрался бомбить мост. Но бомба попала в дом соседа, там жила семья односельчанина Николая Логинова. В 1941 году он ушел на фронт. До конца войны он не узнал, что погибли его дети – мальчик и девочка. Они стали первыми жертвами нашего села. Это очень страшные воспоминания.

Юные мстители

Перед отступлением наших войск органы госбезопасности района записали в разведку не только старших братьев Анатолия, но и всех комсомольцев села. Во время оккупации они передавали нашим войскам данные о продвижение на Ленинград немецкой техники, живой силы.

Наблюдательный пункт находился и на крыше дома Анатолия Ивановича. Кроме этого, дети собирали землянику, бруснику, малину и вынуждены были менять их у немцев на свечки, керосин, мыло и заодно и собирали сведения о противнике и передавали старшим. Они их научили по нашивкам, по погонам определять рода войск.

Однажды мальчики на улице видели странную машину, на крыше которой крутилась антенна. Это был немецкий радиопеленгатор, который искал направление источника радиосигнала. Ценную информацию они передали нашим и тем самым спасли жизнь не только радистки-разведчицы, но и многих других.

Немецкая тяжелая техника передвигалась и с помощью венгерских лошадей-тяжеловозов. Однажды немцы не стреножили их и отпустили на поле. Они потерялись. Немцы думали, что местные помогли партизанам угнать своих лошадей. Они собрали всех мужчин, в том числе и двух старших братьев Николая, на окраине села и заставили копать себе могилу.

– Мы сразу догадались, где могут быть лошади, – продолжает Анатолий Иванович. – И пошли в сад бывшего помещика. Так и было. Мы их пригнали назад и спасли жизнь нашим односельчанам.

– Зима 1943 года. Подходят новогодние праздники. У нас с братом Георгием и с другом Алешей созрела дерзкая мысль, – с улыбкой говорит Анатолий Иванович, – наказать немцев и украсть хотя бы одну рождественскую посылку, предназначенную для вражеских солдат. А как это сделать? Из многих вариантов выбрали один – во время движения запрыгнуть в фуру и оттуда выбросить посылку. Каждый день ходили и смотрели, где удобнее и безопаснее запрыгнуть в фуру. Поняли, что на повороте, где повозки убавляют скорость.

Предприятие было не просто рисковым, а смертельно опасным. Но мальчишкам повезло. Последняя фура ехала без охраны. Когда она сбавила скорость, Толя запрыгнул туда и выбросил две посылки в снег. Они их спрятали в полуразрушенном домике в лесу. Там их и открыли. Чего там только не было.

– У немцев после этого была большая шумиха. Они в итоге строго наказали своих, – с гордостью вспоминает ветеран. – Но мой старший брат догадался, чьих это рук дело. Он пришел к нам и строго-настрого приказал никому не рассказывать о нашем поступке.

Враг получает по зубам

В ночь с 31 декабря 1943 года на 1 января 1944 года активировались боевые действия вокруг села. Наша армия загоняла врага в его логово. Люди спрятались в лесу, но два немецких мотоциклиста с пулеметами по следам снега нашли их. Немцы отступали и искали мужчин и молодых парней для управления своими обозами. Но, кроме плачущих женщин и детей, здесь никого не нашли. Они развернулись и уехали. Опасность миновала.

Василий с соседями вышли из укрытия и пошли на разведку. Они обнаружили, что бой закончился и наши солдаты уже стояли на немецких позициях. Все мы вернулась в село.

Когда пришла повестка в армию брату Василию, тот меня, Григория и Алексея оформил в детский дом районного центра Невель.

– Помню, как по программе ленд-лиза в детдом пришла помощь от супруги президента США Элеоноры Рузвельт. Детей переодели в американскую одежду, и на них все смотрели как на чудо. Одеты были с иголочки. А когда их строем водили в кино, вся улица с восхищением и с завистью поворачивалась в их сторону, – рассказывает Анатолий Иванович.

Сын полка

В 1944 году вышел приказ Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Военным частям было разрешено брать на воспитание сирот и беспризорных, в том числе и ребят из детских домов.

Из армейского 212-го запасного стрелкового полка в детдом приезжал дирижер, капитан, и по слуху и другим данным подбирал юных музыкантов для военного детского оркестра. В итоге он выбрал только Алексея и Григория.

Братья, конечно, рады и горды, но в детдоме тогда останется младший. В итоге они идут к командиру полка и рассказывают ему о ситуации. На следующий день по приказу командира забрали в военный оркестр и Анатолия. Ветеран вспоминает, что его после бани одели, обули и командир полка лично встречал Анатолия и поздравил с прибытием в воинскую часть. 20 мая 1944 года его зачислили в состав полка. Оказалось, что он был на тот момент самым молодым красноармейцем полка. Ему доверили играть на барабане. Кстати, на тот момент в полку было 13 воспитанников.

Полк с основными силами нашей армии продвигался на Запад, восполняя потеря действующей армии. В полку действовала и женская рота. Девушки стирали и ремонтировали одежду бойцов. В полковом медпункте также было много женщин. Они лечили раненых.

Через Смоленск полк прошел в Белоруссию, потом в Литву и остановился в Восточной Пруссии в городе Кенисберге, который по итогам войны стал российским Калининградом.

Анатолий Иванович служил и одновременно учился в школе в Кенисберге. Она была открыта на базе немецкой гимназии. Его сразу зачислили в третий класс. Дело в том, что во время полковых маршей братья учили его читать, писать и считать. Он, Алексей и Григорий в школе учились на отлично.

По окончании войны полк расформировали, и оркестр перешел в состав 1-й гвардейской стрелковой Пролетарской Московско-Минской ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии.

Там, где труднее

До 10-го класса он учился в Кенисберге. После окончания школы он также демобилизовался и в 1952 году поехал учиться в Москву. Там он поступил в Московский институт цветных металлов и золота им. М. И. Калинина. Специализировался на разведке запасов золота и других благородных металлов.

Во время учебы производственную практику в 1956 и 1957 годах Анатолий Иванович проходил сначала в Кавалерском районе Приморья, на руднике «Лифудзин», а потом – в Дальнегорском районе, в селе Тетюхе.

– На следующий день после защиты дипломной работы я пошел в Министерство геологии РСФСР, чтобы взять направление на работу, – воспоминает Анатолий Иванович. – Председатель комиссии дипломных работ узнал меня и спросил, куда бы я хотел попасть на работу. Ответ уже был готов: туда, где труднее. Рядом с ним стоял представитель из Якутии, который приехал за кадрами. Он мгновенно отреагировал: «Ко мне, ко мне, у меня труднее всего!» Тогда я стал спрашивать, дескать, дадут ли мне полушубок, унты, меховые чулки, деньги, наконец. Представитель Якутии на это радостно повторял: «Будет, будет, все будет».

С 1958 года Анатолий Иванович поступил на работу в Алахинскую экспедицию геологом разведочной партии. Потом работал старшим геологом, а с 1967 года – старшим специалистом по золоту в управлении экспедиции. Они занимались поиском и изучением золотоносных месторождений с использованием различных методов, а также собирали образцы пород и анализировали данные.

Анатолий Иванович свое семейное счастье нашел в тайге. Там он познакомился с будущей супругой Майей Ивановной, которая работала начальником топографического отряда. С первого взгляда они понравились друг другу, а в 1962 году поженились. У них в тайге родилась дочь. А после родился еще и сын. Сейчас у ветерана два внука и внучка, три правнука.

Руководство достойно оценило работу Анатолия Ивановича. В разные годы за отличный труд его наградили грамотами.

После Якутии ветеран переехал в Приморье, где более двух лет работал в Примгеологии.

В 1987 году Анатолий Иванович вышел на пенсию. Он награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенисберга» и юбилейными медалями.

В камнях тайны Вселенной

– В камнях тайны Вселенной, – говорит Анатолий Иванович. – Таинственное мерцание, удивительные формы завораживают людей. Камни притягивают к себе людей, никого не оставляют равнодушными. Ученые в них читают историю природы, простые люди восхищаются разноцветным блеском.

В 1946 году, когда еще воспитанником полка один гулял на берегу Балтики, от любопытства собрал полную пилотку янтаря. Один кусок явно бросился в глаза. В нем оказалась невероятной красоты муха с широко развернутыми крыльями.

Анатолий Иванович коллекционировать камни начал уже тогда, когда работал в научных экспедициях. Постепенно коллекция пополнилась новыми экземплярами ценных пород минералов из самых разных уголков региона.

По утверждению Анатолий Ивановича, в его коллекции насчитывается более чем 180 экземпляров. Здесь породы из разных регионов Дальнего Востока – Якутии, Камчатки, Сахалина, горного хребта Сихотэ-Алинь.

– Вот это обсидиан, вот это яшма, вот это рубин, вот это кварц, вот авантюрин разных оттенков, вот это метеорит. – Анатолий Иванович с любовью берет в руку и поочередно показывает каждый экземпляр, объясняя, почему минерал того или иного цвета и оттенка. – Смотрите, а здесь природа нарисовала позднюю осень: журавли летят на юг, а внизу горы, озеро…

Анатолий Иванович отдельно просил отметить, что он внимательно следит за событиями в стране и мире. Он был и остается патриотом своей Родины.

– Я вижу, что перед украинскими нацистами западными хозяевами поставлена задача ослабить, а еще лучше уничтожить Россию, а вернее, весь русский мир. И Украину как его часть, – резюмирует ветеран. – Но я верю, что российский солдат в очередной раз спасет свою страну и свой народ. И врага опять загоним в его логово, как в 1945-м.

Евгений СИДОРОВ

Фото из архива ветерана