Во Владивостоке не так уж и много домов, у которых есть собственное «народное» имя. И «Серая лошадь» – первый из них. Глядя на два огромных по меркам довоенного Владивостока, но одновременно изящных здания, нельзя отделаться от ощущения некой ироничности, заложенной в это прозвище. И это ощущение породило в обществе уже несколько несерьёзных версий, откуда же взялось такое название. Мы предложим ещё пару версий, но серьёзных. А заодно попробуем опровергнуть пару стойких мифов, связанных с одним из этих домов.

Сегодня «Серой лошадью» горожане называют оба здания. И это кажется правильным. Они объединены и историей возникновения, и архитектурным стилем, и дружбой авторов. Но всё-таки «Серая лошадь» – это только дом № 17 по улице Алеутской.

В названии «Серая лошадь» нам слышится легкомысленность, быть может, потому, что мы, жители автомобильных городов, не вкладываем в слово «лошадь» того уважения, которое вкладывали наши предки. А ведь Владивосток своим становлением обязан не только труду сотен тысяч людей, но и усилиям десятков тысяч лошадей, которым приходилось вышагивать многие километры по владивостокским кручам впряжёнными в нагруженные телеги.

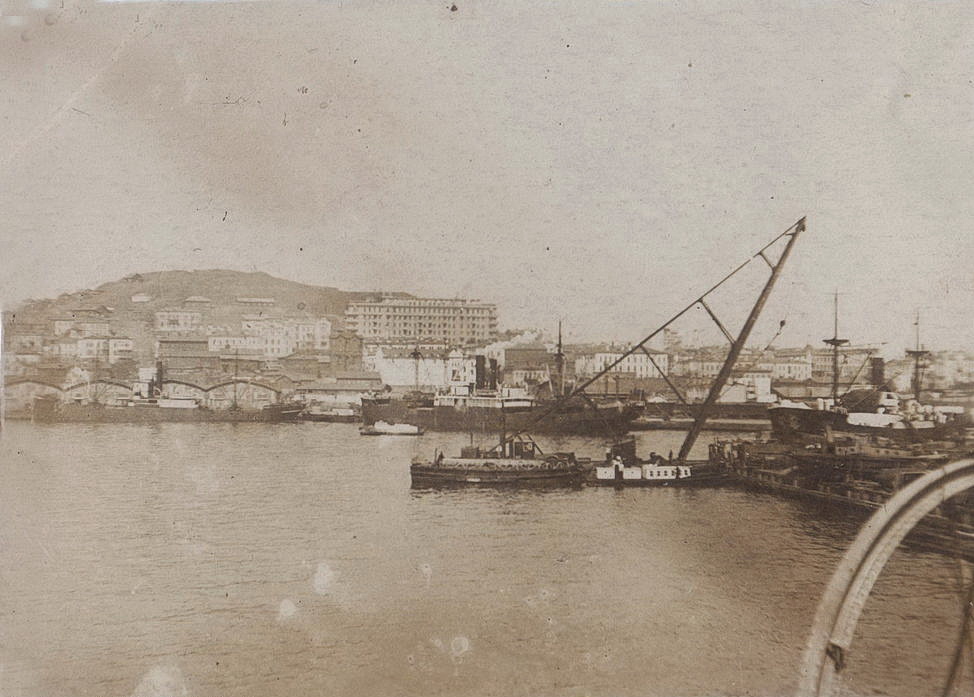

Конец 1930-х годов. Давно закончилась Гражданская война, страна переживала индустриальный подъём, будущее в людских надеждах виделось великим, сытым и счастливым. И архитектура того периода отражала и питала эти надежды. Владивосток в 1934 году вошёл в число пяти городов союзного значения и должен был, по замыслу руководства страны, стать «самым красивым городом мира», чему способствовало, по отзывам всех гостей города, интересное расположение города амфитеатром на сопках вокруг бухты Золотой Рог. И архитекторы взялись за дело.

Первая редакция проекта «Большой Владивосток», создаваемого под руководством главного архитектора города Е. А. Васильева, была готова в 1936 году. И тогда же, как часть этого проекта, на месте бывшего деревянного дома датской телеграфной компании на улице 25-го Октября (ныне – Алеутская) начали строительство двух жилых домов под номерами 17 и 19.

Первый из них, дом для военных железнодорожников по проекту Александра Порецкова, строители Особого железнодорожного корпуса начали возводить в 1936 году и закончили через два года, в 1938 году. Дом, надо сказать, необыкновенного, ранее не виданного в городе облика.

Семь этажей и высокая колоннада на крыше. Ритмическая согласованность длинных рядов окон и балконов. Портик над центральным входом на четырёх колоннах квадратного сечения с необычными капителями. Обилие классических лепных украшений, малозаметных издали, но в совокупности создающих изысканную картину. Смелое использование неожиданных в градостроительстве форм – элегантных обелисков на полуколоннах, украшающих первый этаж (и названных дилетантами «штыками»).

А ещё – двухъярусные лестницы с вазонами на перилах, поднимающиеся от улицы к центральному подъезду. Симметричные пандусы (крутые подъёмы для транспорта), ведущие к террасе, большой площадке перед домом. И наконец – входящий в ансамбль изысканно красивый фонтан-сальсаби́ль в арке на красной линии улицы между лестницами, в котором ещё в начале 1980-х годов родниковая вода падала с верхней чаши на нижние, расположенные ярусами.

А ещё наверху здания по углам колоннады попарно установлены четыре фигуры. Символы эпохи, военного и мирного труда, мужского и женского. Солдат и лётчица, колхозница и рабочий.

Скульптуры были созданы скульптором-самоучкой красноармейцем того же Особого железнодорожного корпуса Черноскутовым. Увы, после реставрации 2012 года на плечо разрушавшейся скульптуре колхозницы вместо хлебного снопа поместили какой-то нелепый ящик.

Ансамбль был ярчайшим образцом так называемого «Сталинского ампира», советского неоклассицизма. Казалось бы, угловатый, огромный, строгий дом, глыбой возвышающийся над улицей, не может не подавлять человека своей массой. Но – удивительное дело! – этого не происходит. И не только потому, что здание отодвинуто вглубь квартала, и не только потому, что все элементы ансамбля, включая деревья перед ним – очень гармонично связаны между собой. Но и потому, что стоящие под небесами людские фигуры, словно ступившие на самый край, драматизируют восприятие облика здания и одновременно поразительно оживляют и даже одухотворяют холодную каменную громаду. И ансамбль не пугает, а, наоборот, привлекает внимание своей стильностью любителей красивого вообще, и поклонников красивой архитектуры – особенно.

Соседнее восьмиэтажное здание под номером 19 было построено по проекту Николая Бигачёва для работников Наркомата внутренних дел двумя годами позже.

Выстроенное в том же стиле «Сталинский ампир», само по себе очень красивое и выразительное, оно прекрасно сочетается с «Серой лошадью». Это произведение очень талантливого художника, который, безусловно, владел тайнами гармонии. Эркеры над тремя подъездами, разорванные уникальными двухэтажными колоннадами, очень симпатичное решение в виде сплошных рядов маленьких балкончиков на 2-м и 8-м этажах.

Обратите внимание на то, как интересно смещены балконы третьего этажа от вертикальной линии сверху вниз, чтобы у созерцателя рассыпалось подсознательное ощущение геометрической строгости – а именно это и делают статуи на доме №17.

Дом № 19 достоин отдельного подробного рассказа, и всё же, строго говоря, «Серая лошадь» – это лишь один дом, который со статуями.

Однако почему же «Серая лошадь»?

Одна легенда рассказывает, будто у здания часто останавливался некий возница, оставляя свою лошадь и заглядывая в некую пивную, рюмочную или столовую. Есть вариация этой легенды: будто возница был молочником. Но тогда почему не названы «лошадями» все другие здания, к которым регулярно что-то привозили на лошадях? И вообще, маловероятно, чтобы стоящая лошадь настолько отложилась бы в народной памяти, поскольку в 1930-е годы лошадь была обычным транспортом и не привлекала особого внимания горожан, а в 1940-х годах гужевый транспорт в городе быстро вытеснили автомобили.

Другая легенда гласит, что изначально вместо скульптур на крыше были лошадиные фигуры. Однако достаточно посмотреть на самые старые фотографии дома, чтобы убедиться, что это не так. Третья сообщает, что зданию дали такое прозвище из-за популярной в те времена скульптуры девушки с веслом, которая стояла в тыльной части террасы. Но эта почти стандартная по всей стране женская фигура была белой, и любой может убедиться, что её формы никак не вызывали оскорбительной для женщин ассоциации с лошадью:

Четвёртый миф связывает некую столовую в доме №17, которую завсегдатаи якобы назвали «Серая лошадь», с некой распивочной «Серая лошадь» на «Красной горке» в Кронштадте. Ни «Красная горка», ни «Серая лошадь» не имеют к Кронштадту никакого отношения. Это форты на южном берегу финского залива, причём «Серая лошадь» находится на одноимённом диком мысу. И потом, вряд ли бы владивостокцы стали называть красивый дом по прозвищу злачного места, которое дали ему пьяницы. Не называют же ныне владивостокцы «челюстями» гостиницу «Версаль» по прозвищу ресторана «Челюскин» или площадь Борцов Революции – «фиалками».

Пятая легенда предполагает, что дом получил прозвище по созвучию английского «Grey house» (Серый дом) и «Grey horse» (Серая лошадь).

Шестая сообщает, что здание №17 якобы изначально было розовым, а после перекраски его в серый цвет во время войны люди и обозвали его «серой лошадью». Мы уже говорили, что лошадь была в то время очень уважаемым животным, и это слово не подходило для того, чтобы назвать кого-нибудь или что-нибудь с иронией. Тогда уж стоило назвать здание «Серый слон», учитывая его размеры.

В этой легенде ещё и заложена одна сомнительная гипотеза, которую отстаивают некоторые краеведы: будто изначальный розовый цвет здания был обусловлен применением в штукатурке крошки красного гранита с надгробий снесённого Покровского кладбища. Этот миф явно придуман антисоветски настроенными историками. Значительная часть памятников на Покровском кладбище была изготовлена из серого диорита, который добывали рядом, через дорогу, в каменоломне на Покровской горе. Кроме того, в штукатурных работах используется готовая крошка, которой достаточно в гранитных карьерах. И даже если всех памятников из красного гранита хватило бы на такое огромное здание, трудно представить себе, как уважаемые военные железнодорожные строители теряли время на усердное дробление могильных камней в прах, чтобы обеспечить розовый цвет будущей «Серой Лошади», вместо того чтобы использовать эти гладкие плиты для внутренней отделки помещений.

Архитектор Александр Иванович Порецков создал ансамбль дома № 17 в период своего творческого расцвета. И его работоспособности можно только позавидовать. Судите сами.

В 1936 году построен дом сотрудников телеграфа (ул. Дзержинского-Фонтанная, № 47, совместно с Н.С. Рябовым).

В 1937 году – два дома для рабочих и служащих Дальзавода (ул. Ленинская-Светланская, № 86 и № 88).

В 1938 году закончен дом «Серая лошадь». В 1941 году он надстроил ещё два этажа зданию бывшего Военно-морского штаба (Ленинская, № 47), создав, по существу, новый дом, очередной архитектурный шедевр.

В 1944 году он закончил не менее замечательное здание штаба Тихоокеанского пограничного округа (Ленинская, № 67), о котором мы уже вспоминали в одной из предыдущих статей, когда рассказывали о памятнике Геннадию Невельскому.

В 1945-47 годах на фундаменте разрушенного Успенского собора был построен жилой дом с многокомнатными квартирами (Пушкинская, № 2), украшенный башенкой наверху; сейчас в нём находится Художественный колледж.

В 1954 году реконструировал здание, в котором разместился Театр Юных зрителей (Ленинская, № 15-А).

И это только самые известные из его осуществлённых проектов. А ведь он в то же время работал и над другими домами, промышленными, хозяйственными и инфраструктурными объектами. Наверняка было немало и неосуществлённых проектов, столь же смелых, как дом № 17.

В некоторых источниках указывается, что ансамбль домов № 17 и №19 на улице 25-го Октября был построен в соавторстве Порецковым и Бигачёвым. Очевидно, что это не так. Оба дома – это самостоятельные проекты двух талантливых архитекторов. Рассказывая о «Серой лошади», мы не раз подчёркивали смелость – именно смелость! – архитектора, и потому более традиционный дом №19, увы, остаётся в тени возвышающейся над ним «Серой лошади», чего не было бы, если бы архитекторы творили вместе. И даже если поменять их местами, дом № 19 всё равно остался бы в тени.

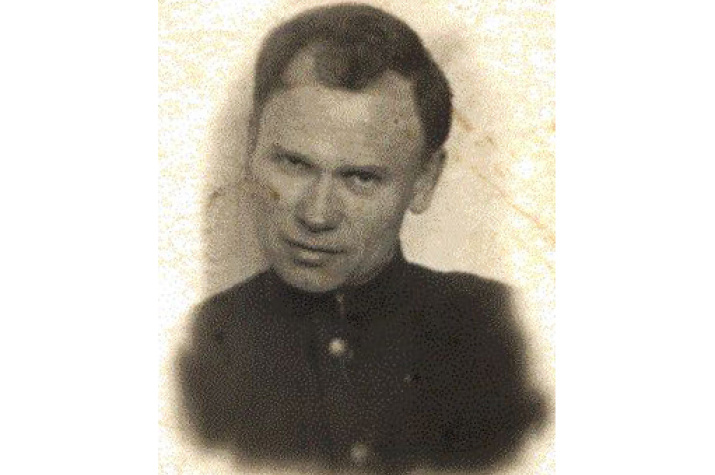

Облик Александра Порецкова долгое время оставался неизвестным. Его фотографии было невозможно найти. А всё потому, что его личное дело долгое время было секретным, поскольку Порецков строил не только мирные дома, привлекающие внимание своим обликом, но и подземные сооружения, скрытые от глаз. Теперь, благодаря поисковым усилиям исследователя Приморского отделения Российского географического общества А. Романенко, мы можем видеть, как выглядел Александр Порецков.

Порецков был секретным архитектором, как и всякий специалист, связанный с обороной государства. Достоверно известно, что в 1943 году он спроектировал во Владивостоке несколько убежищ для населения и некий запасной командный пункт. По обоснованной версии А. Романенко, этот командный пункт – спецобъект Местной противовоздушной обороны (МПВО), порталы которого до сих пор видны в скале на Спортивной набережной.

Кстати, та симпатичная башенка на здании Художественного колледжа, спроектированного Порецковым, – не что иное, как башня для наблюдателей местной противовоздушной обороны. Подобная башня МПВО находится и на большом жилом доме на Луговой, тоже в виде органичного архитектурного украшения, вызывая оправданный интерес и недоумение: «с какой стати здесь установили маяк?».

Строительство убежищ и наблюдательных постов во Владивостоке было более чем оправданным. В 1938 году советский разведчик-нелегал Рихард Зорге докладывал из Токио, что «по первому плану местом начала боевых действий для японцев избирается район Владивостока». И летом произошёл конфликт на озере Хасан. В 1940 году в СССР был создан Дальневосточный фронт, призванный противостоять возможному японскому вторжению.

Известие о начале войны с Германией пришло во Владивосток вечером 22 июня 1941 г. Владивостокцы с первых часов войны включились в обеспечение фронта всем необходимым и вместе со всей страной добывали победу. И торжествовали вместе со всем народом, когда врага вышвырнули с нашей земли. Но если война на западе близилась к концу, то здесь, на востоке, она могла вспыхнуть в любой момент.

Да, японцы так и не рискнули напасть на СССР, поняв уже зимой 1941 года, после поражения гитлеровцев под Москвой, что Германия переоценила свои силы. Однако военная опасность для Владивостока не уменьшалась ещё некоторое время даже после капитуляции Японии. Да и объявление Советским Союзом войны Японии, которая постоянно нарушала подписанный в 1941 году Пакт о нейтралитете – топила советские суда, задерживала транспорты, препятствовала работе рыбаков – после Ялтинской конференции 1945 года стало неизбежным. Оно стало неизбежным ещё и потому, что подлый характер милитаристской Японии заставил нас, русских, незлопамятных, в общем, людей, вспомнить и Хасан, и Халхин-Гол, и наглые грабежи наших тихоокеанских рыбных угодий и котиковых лежбищ в 1920-30-х годах, и, наконец, Русско-Японскую войну 1905 года, захват Порт-Артура и Дальнего, оккупацию Сахалина и Курильских островов. Вспомнить и отомстить.

Летним вечером 1944 года во Владивосток поездом прибыл Борис Борисов, руководивший в 1941-42 годах Городским комитетом обороны Севастополя. И его поразил праздничный облик города: повсюду горели тысячи ярких огней. Борисов, которого через несколько дней избрали секретарём Владивостокского горкома, вспоминал: «Причины отставания местной противовоздушной обороны для меня были ясны: война далеко, есть заботы поважнее. Старую песенку насчёт того, что светомаскировка срывает планы, я и в Севастополе слышал не раз… Надо было срочно принимать меры с учётом опыта Севастополя и других городов».

Начали проводиться регулярные учения. К ним подключали всех жителей города, в том числе и детей, которых вместе со взрослыми обучали тушить зажигательные бомбы, следить за светомаскировкой, дежурить в бомбоубежищах и на объектах ПВО. Начали разрабатывать планы светомаскировки и – обратите внимание! – маскировки зданий. В КГБ была создана спецагентура по контролю за соблюдением режима светомаскировки и секретности. А в то время во Владивостоке работали три иностранных консульства: американское, китайское (Гоминьдановское) и японское, – и все три занимались активным шпионажем.

Вечером 7 августа 1945 года Сталин подписал директиву о начале ночью 9-го августа войны против Японии, то есть уже через сутки. Тогда же, 7 августа, во Владивостоке согласно заранее разработанным планам начались работы по маскировке домов, нефтебазы, рассредоточению судов, затемнению и покраске заводов в тёмные цвета.

А 18 августа со стороны Амурского залива японский пилот-смертник спикировал на стоящий у нефтебазы около устья Первой Речки танкер «Таганрог», пытаясь его протаранить. Военные зенитчики «Таганрога» открыли огонь из 20-милиметрового орудия «Эрликон» и подбили истребитель, который упал в море рядом с танкером.

Останки пилота подняли и обнаружили записную книжку с заданием: «Нанести таранный удар на полном газу при скорости 550 километров. До последнего момента, не смыкая глаз, хорошо прицеливаться. Если нет кораблей, выбрать в городе самый большой дом».

Обратите внимание на слова «…выбрать в городе самый большой дом». А самым большим и самым заметным зданием во Владивостоке был дом №17 на улице 25-го Октября, построенный Порецковым.

С севера Владивосток был прикрыт от подобных атак горами, с юга – батареями Русского острова. Пилот-камикадзе подошёл к Владивостоку с запада, со стороны Амурского залива. Но если бы он решил атаковать с востока, со стороны бухты Тихой, то самой заметной целью для него стала бы «Серая лошадь», огромный дом со статуями. У пилота, летящего на бреющем полёте, было бы 30 секунд, чтобы, выйдя в вершину бухты Золотой Рог, сориентироваться и довернуть машину прямо на дом.

Тактику японских камикадзе советские военные понимали хорошо, поэтому здание №17 было замаскировано за один день 7 августа согласно разработанному плану. На многих ресурсах говорится о том, что дом был просто перекрашен с «розового» цвета в серый. Однако взгляните на эту чёрно-белую фотографию, чтобы убедиться: сплошной серый цвет нисколько не скрыл бы здание, стоящее на возвышении и открытое взглядам со всех сторон:

Простое перекрашивание может решить проблему сокрытия небольших площадных целей при взгляде сверху. А для маскировки высоких целей, тем более от тарана, – нет. Здесь нужно обратиться к источникам, которые рассказывают, как маскировали здания в начале войны в Севастополе, Ленинграде, Новороссийске и Москве. На дома и сооружения наносили пятнистый камуфляж и ложную окраску, визуально изменяющую формы зданий, как, например, на здании Большого театра и на Манеже в Москве:

В Новороссийске на элеваторе была изображена улица с жилыми домами, в результате чего замаскированный элеватор был не виден выше третьего этажа.

Подобную сложную маскировку необходимо было применить и на доме Порецкова во Владивостоке, чтобы изменить его размеры и форму. Мы рискнём предположить, что на здание был нанесён камуфляж. Пятна этого камуфляжа издали могли отдалённо напоминать что-то подобное лошади. А может быть, на здании были тоже нарисованы улицы, разделяющие его на части, и на нарисованной улице для большего правдоподобия действительно была изображена серая лошадь. Важно было дезориентировать пилота, летящего с бешеной скоростью на малой высоте. На войне необходимо не столько перестрелять врага, сколько перехитрить его. И для этого часто применяются самые неожиданные способы, даже такие как Троянский конь.

В результате стремительного наступления Советских войск японская армия в Маньчжурии была разбита, и через две недели, 22 августа во Владивостоке был объявлен приказ об отмене всех видов маскировки. В тот же день город снова засверкал тысячами огней, а горожане, сняв с окон тяжёлые шторы, принялись приводить в порядок и здания, смывая с них символ тяжёлого времени – маскировочную краску. Смыли и серую лошадь, какой бы она ни была. Маскировка в городе оставалась две недели, и за это время серая лошадь как топоним вполне могла запомниться людям.

Мы можем лишь догадываться, как был замаскирован дом Порецкова во Владивостоке. Все сведения о маскировке объектов были совершенно секретными, и вряд ли агенты НКВД допускали фотосъёмку в городе. А секретные бумажные эскизы, не исключено, лежат где-нибудь в архивах, как десятилетиями лежало секретное дело Александра Ивановича Порецкова. Эта версия может показаться фантастичной, но она не более фантастична, чем вечно пьянствующий извозчик на серой лошади.

Впрочем, есть и ещё одна версия. Дело в том, что в Нижнем Новгороде тоже есть неоклассическое здание, построенное в 1938-39 годах, с народным прозвищем «Серая лошадь». Нижегородская легенда гласит, что так якобы прозвали студенты местный ресторан после просмотра американского вестерна «Великолепная семёрка», в котором ковбои собирались в кабаке «Серая лошадь». Увы, опять «рюмочная» подоплёка. Однако фильм вышел на советские экраны в 1962 году. А если оба дома получили прозвища раньше?

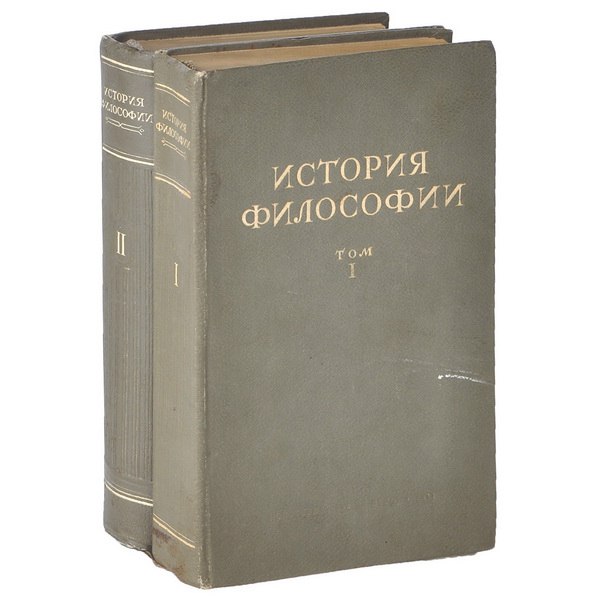

Философы старшего поколения знают, что один из лучших советских учебников истории философии, выпущенный в 1941 году и удостоенный Сталинской премии, имел такое же прозвище: «серая лошадь»:

Книги были в серой обложке. Но откуда взялась «лошадь» – из ныне живущих не знает никто. Так может быть, «серая лошадь» – это некая идиома, устойчивое выражение, которым пользовались советские граждане в довоенное время, означавшее что-то хорошее, понятное, надёжное, в противовес, скажем, «тёмной лошадке» – сомнительной вещи, от которой неизвестно чего ожидать. «Тёмная лошадка» – идиома, которая вошла в обиход со скачек, когда чистокровных скакунов светлой масти, более выносливых, перекрашивали в тёмный цвет перед скачками, чтобы обмануть конкурентов.

Как бы то ни было, Порецков создал ансамбль дома № 17 в период своего творческого расцвета. А ансамбль – это не только прекрасная архитектура, не только превосходная привязка к местности, к особенностям ландшафта, но и безупречный выбор цвета. И вряд ли талантливый архитектор выкрасил бы своё здание в цвет пыльной розы, больше подходящий для небольшого особняка.

Нам кажется, что тёплый серый цвет, в который окрасили «Серую лошадь» при реставрации 2012 года, был выбран на редкость удачно, чтобы подчеркнуть его монументальность и грандиозность:

И мы склонны согласиться с категоричным мнением известного владивостокского краеведа Дмитрия Анчи, посвятившего годы исследованию архивов и не нашедшего никаких документов о проектном цвете фасада дома № 17, что не стоило превращать во время последнего ремонта «Серую лошадь» в «Розового слона».

Константин Смирнов-Владчанин

Фото К. Смирнова-Владчанина, Н. Назарова (1950-60 гг.), Т. Григорьевой (2014 г.), из фондов ГА РФ (1930-е гг.) и неизвестных авторов 1940-х, 1960-х и 2010-20-х годов.