«Архитектура – это музыка в пространстве. Это застывшая музыка», — так сказал немецкий философ Фридрих Шеллинг двести лет назад. Пожалуй, ни одно здание во Владивостоке не оправдывает эти вдохновенные слова в той же степени, в какой это делает Владивостокский почтамт архитектора Александра Гвождзёвского.

Почта как один из важнейших элементов государства возникла пять тысяч лет назад. От почтовых голубей и скороходов, от гонцов на лошадях и верблюдах до авиапочты и вертолётов, доставляющих письма и посылки в такие дебри, которых беспроблемно достигают только метеориты – все эти средства веками служили укреплению государства и развитию торговли. Государство и торговля – это прекрасно, но настоящий расцвет ожидал почту только тогда, когда её услуги стали массовыми, доступными для простых людей, когда, скажем, некий мастеровой Пономарёв писал из Владивостока в конце XIX века родне в Пермскую губернию:

«Дорогіе мои. У меня все хорошо. Тотъ участокъ для постройки дома на Семеновской я купилъ».

С изобретением телеграфа, а затем и радиостанций пересылка сообщений стала мгновенной, но – удивительно! – количество писем в общем объёме почтовых отправлений отнюдь не уменьшилось. Не изменило картину и изобретение такого великолепного способа пообщаться практически вживую, как телефон. И не только потому, что уровень телефонизации в России был крайне низким и домашний телефон являлся, по сути, роскошью.

Письмо – это способ сказать то, что не скажешь или трудно сказать в глаза или по телефону. Человек пишет письмо, оставаясь наедине с самим собой, с собственной памятью, с собственной совестью, со своими мечтами, с тем сокровенным, что и составляет личность человеческую. Если телеграммы, СМС-сообщения и переписка в современных мессенджерах – это обмен одномерной информацией, то письмо добавляло к информации новые измерения.

И рукописное письмо – это словно стереоскопическая картина, ведь в нём было важно не только то, что́ именно человек написал, но и его почерк – всегда уникальный! Получатель безотчётно отмечал и то, экономил ли человек в этот раз бумагу или писал размашисто и свободно. Выводил ли буквы аккуратно и неторопливо, или слова набросаны наскоро, в спешке, а может, и в небрежении. Ровные ли строчки или уползли куда-то вверх или вниз. На какой бумаге написано – на вырванной странице из тетради в линейку или клетку, на чистом белом листке или вообще на специально купленной почтовой бумаге, с какой-нибудь картинкой в левом верхнем углу и аккуратными линейками. Грамотно ли написано.

Рукописные письма как ничто другое отражали характер человека, уровень интеллекта, его интересы, ширину его кругозора, любовь к языку, а иногда – даже его подлинное мировоззрение. Недаром письма известных людей публикуются в полных собраниях их сочинений. Письма никогда не писались «на ходу», для писем находили специальное время и писали их, только когда было подходящее настроение.

Письмо – это процесс творческий, это рассказ, иногда мини-повесть, а случается даже – микро-роман. Письмо – это сочинение, которое будет оценивать не школьный учитель, а собственные потомки и даже – может быть! – само время. Люди в письмах избегали обыденной речи или привычной для них грубости. Они чувствовали ценность слов. И не потому, что конверт для письма стоит денег, а потому что собственноручно написанное слово вдруг обретает вес, особо ощутимый на том конце почтового маршрута.

Человек, писавший письмо от руки, невольно вкладывал в него частичку своей души. И когда привирал или лгал – тоже. Такая уж душа. Однако ложь есть ложь, и писавший всё равно отдавал себе отчёт в том, что письмо может на десятилетия остаться в личном архиве получателя свидетельством против него. А мало кто из живущих совсем уж безразличен к тому, выведут ли на его могильном камне ниже дат надпись: «Родился человеком. Но жил подлецом и подлецом умер».

Ещё лет тридцать назад потенциальные кавалеры просили у понравившихся девушек адресок, при отказе старались узнать его из тайных источников, а заполучив – при первой же возможности писали письма. И старались писать не только остроумно, но и просто умно, чтобы у получательницы создалось выгодное впечатление об отправителе. Писали, вкладывали в конверты, бросали в почтовые ящики и с нетерпением ждали ответа. Не дождавшись, писали снова. И снова ждали. А если ответ приходил, то вскрывали с таким волнением, словно от содержимого зависело существование Вселенной, и, замирая, медленно перечитывали ровные девичьи строки, пытаясь одновременно читать и между строк. Так начиналась дружба по переписке, нередкая предвестница настоящей любви.

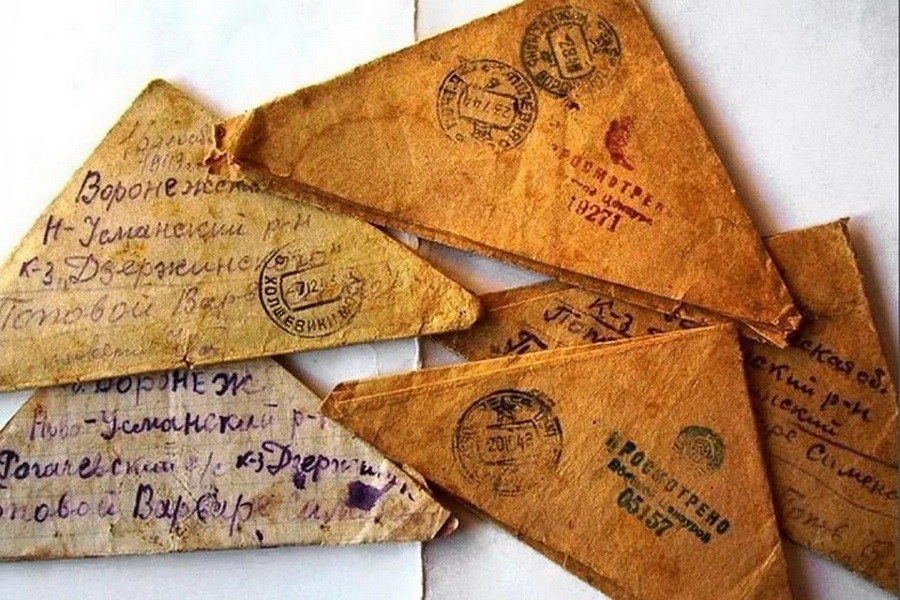

Особое значение письма имели во время Великой Отечественной войны. Они оставались теми единственными ниточками, которые связывали миллионы солдат с их семьями. Сдвигался фронт, менялись расположения частей, при этом сотни тысяч солдатских семей были эвакуированы в тыл, но почтовая связь работала безотказно. За исключением тех случаев, когда сумку с бесценными посланиями разрывала вместе с телом почтальона фашистская бомба. Военные почтальоны шли вперёд даже тогда, когда войска отступали. Письма от родных были не менее нужны, чем боеприпасы.

«Важно, чтобы письма бойца родным, письма и посылки бойцам, которые огромным потоком идут со всех концов страны, не задерживались по вине работников связи. Каждое такое письмо, каждая такая посылка именем отцов и матерей, братьев и сестёр, родных и знакомых, именем всего советского народа вливают новые силы в бойца, вдохновляют его на новые подвиги», — писала газета «Правда» в августе 1941 года.

С таким же нетерпением и тревогой ждали в тылу и солдатские письма. И отдавали все силы, чтобы помочь всему фронту, всем миллионам солдат и дорогому человеку в том числе. Тыловые женщины-почтальоны сами ждали писем с фронта и знали, что это такое – ждать, поэтому всегда спешили доставить родным бесценные треугольнички, в которые чаще всего складывали солдаты исписанные листки бумаги.

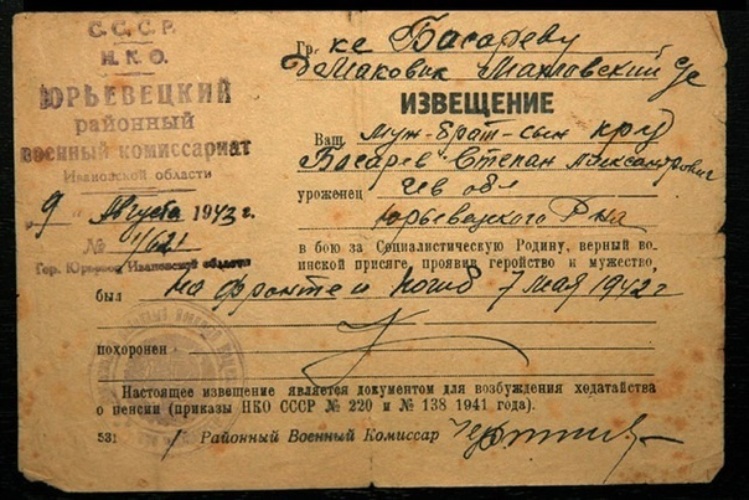

Бывало, что письмо было подписано чужим почерком, и, обмирая, родные узнавали, что дорогой солдат ранен, лежит в госпитале, но уже поправляется, и что пишет письмо по его просьбе товарищ. В тылу понимали то, о чём умолчал писавший, но, как бы ни были страшны возможные увечья, важнее всего было то, что солдат жив. Ведь слишком часто, развернув треугольник, вместо исписанного убористым почерком листка родные видели «похоронку» – заполненный бланк извещения, обрывающий сердца.

Почтальона очень ждали и очень боялись. Боялись и ждали, выглядывая из окон или поверх забора собственной усадьбы. Случалось, у почтальонов происходили нервные срывы, и они даже отказывались разносить почту – настолько тяжело было видеть горе людей. Но успокоившись, снова накидывали ремень на плечо и делали своё важное дело, которому посвятили жизнь.

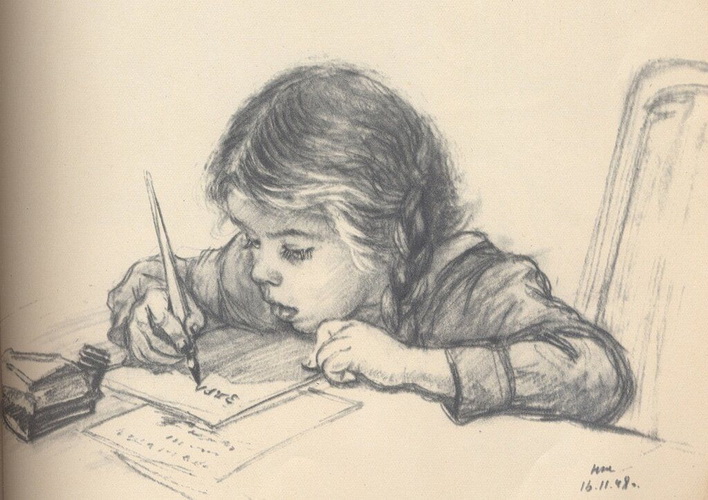

Во времена рукописных писем с удовольствием писали и дети, если было кому писать.

«Здравствуй, дорогая моя сестра бабушка! Пишет тебе твоя внучка Люда. Я давно собиралась написать тебе письмо, но не умела. Теперь научилась и пишу. Только не знаю, что написать. Денег мы тебе не выслали, потому что не было. Папа говорит, как будут, ещё вышлем. Что ещё написать, не знаю. У нас корова Манюня сжевала две простыни. А ещё я на каникулах с подружками пойду на ёлку. А ты пойдёшь с подружками на ёлку на каникулах? Жду ответа, как соловей лета. Твоя внучка Люда».

«Дорогой мой братик! Поздравляю тебя с праздником 23 февраля. Как у тебя с армией? Желаю тебе хорошей службы. У меня есть такая игрушка «крыса». Я этой игрушкой всех пугаю. Она вся резиновая. До свидания. Юра».

Жаль, что в полные собрания сочинений не включают детские шедевры – они бы позволили глубже понять знаменитых людей. Ведь все мы родом из детства.

До Великой Отечественной войны на наших почтах работало немало мужчин. А после войны почта стала практически сплошь женской. В отделениях почты всегда пахло ядовитыми испарениями сургуча, из больших банок с отвратительного вида клеем торчали кисточки. Женские руки таскали и ворочали тюки и тяжеленные коробки посылок. Слабонервных посетителей пугал грохот штемпелей, которыми женщины-почтовики то ли гасили марки на конвертах, то ли пытались пробить столешницы насквозь. Женские руки невозмутимо вынимали из ящиков, перебирали, сортировали десятки, сотни тысяч писем. А в письмах – признания в любви, признания в нелюбви, пожелания счастья и успехов, воспоминания друзей, рассказы о наболевшем, утешения, мечты, планы, приглашения встретиться, предложения руки и прощания навеки. Детские рисунки и корявые детские буковки. Быстрые, широкие движения или буквы мелкие, как насекомые. Строгий ровный почерк или почерк вразвалочку. С завитушками и без. Наклон прямой и обратный. Почти всегда проза, но иногда и стихи. Музыка русских слов. Музыка русского письма.

Поначалу из Владивостока письма и посылки отправлялись с кораблями, зашедшими в бухту Золотой Рог. В 1862 году наладили регулярную сухопутную почтовую связь с остальной Россией через Хабаровку (будущий Хабаровск), возложив обязанности по пересылке почты на пограничную службу и армейские посты. А в 1868 году во Владивостоке появилась и почтовая контора, которая не только сразу стала центром общественной жизни, но и пунктом сбора горожан в случае военной тревоги. В те времена письма из центральной России шли полгода.

В 1880 году почта стала доставляться через Одессу пароходами, что ускорило почтовое сообщение вдвое. И поток отправлений увеличился настолько, что в 1884 году почтмейстер обратился в городскую думу с просьбой о выделении места для постройки отдельного здания для конторы. И место было выделено на склоне горы Алексеевской, центральной горы тогдашнего Владивостока. Так в 1885 году появилось первое здание городской почтово-телеграфной конторы, а по всему городу разместили почтовые ящики для сбора корреспонденции, которую вынимали дважды в день. Алексеевскую гору в результате вполне заслуженно переименовали в Почтовую.

За десять лет население города увеличилось вдвое, и почта снова выросла из своего деревянного дома. Опять потребовалось новое здание. И зимой 1896 года Владивостокская дума приняла решение о постройке каменного здания почтамта. Проект заказали главному областному архитектору Александру Андреевичу Гвождзёвскому.

Александр-Казимир Гвождзёвский родился в Польше, в древнем городе Люблине в 1861 году. Успешно учился в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге, получив несколько серебряных медалей за свои проекты. Это была эпоха расцвета Академии, время, когда президент Академии Великий князь Владимир Александрович прилагал все усилия по развитию русского искусства и популяризации его в стране и за рубежом. После окончания обучения зимой 1890 года Александр Андреевич был назначен исполняющим обязанности главного архитектора Приморской области и летом прибыл в Хабаровск на место службы. И сразу же, в день прибытия, принял от предшественника все строительные дела в области. И одним из первых таких дел было возведение в Хабаровске на берегу Амура памятника легендарному графу Николаю Муравьёву-Амурскому, того самого памятника, которое знакомо нам всем по купюре в 5 тысяч рублей.

С переводом в 1888 году столицы Приморской области из Хабаровска во Владивосток сюда переехал и Александр Гвождзёвский. Острый недостаток в специалистах заставил его заниматься неотложными делами, а значит, и брать на себя инженерную работу, не связанную с архитектурой. Например, в те времена Владивосток страдал от недостатка пресной воды, в городе были часты отравления грязной водой, которую доставляли китайцы-водовозы, и Александр Андреевич принял на себя руководство бурением скважин и устройством колодцев. Можно с большой вероятностью утверждать, что сохраняющиеся и поныне столетние колодцы на склонах сопки Буссе были построены под его руководством. И всё-таки главным его делом оставалась архитектура.

Новый, каменный почтамт был окончательно готов в 1899 году. Гвождзёвский не стал занимать зданием всего участка, от границы до границы, как это обычно делали в городах, чтобы максимально использовать площадь, и украсил его боковые фасады так же богато, как и лицевую сторону.

Именно поэтому Владивостокский почтамт так потрясающе красиво смотрится со всех сторон под любым углом. Даже если посмотреть с тыла! Ведь и тыльную часть архитектор не оставил безликой и бездушной, как часто бывало в градостроении тех времён.

Гвождзёвский воплотил в камне тот русский стиль, русский дух, русскую гармонию, которые царили в Императорской академии во время его учёбы.

Самое красивое, что есть на земле – это девичья красота. И декор здания насыщен символами этой красоты. Это и девичьи кокошники, в которые окантованы окна третьего этажа, и килевидные арки в виде кокошников над сдвоенными окнами этажа второго, и окантовка слухового окна на крыше по центру здания.

Это и белокаменные орнаменты, напоминающие русскую узорную вышивку, которую создают искусные, тонкие, почти прозрачные русские девичьи пальцы. И изящные, словно русские невесты-берёзки, полуколонны. Здесь не нужны статуи или маски, чтобы оживить камень, ведь сами окна – округлые, словно удивлённые девичьи глаза – с живым интересом глядят на мир изнутри. Соединённые между собой, они напоминают водящих хоровод девушек. Некоторые декоративные элементы второго этажа подобны эдаким пряничным домикам. Даже крохотные арки наверху выглядывают из-под крыши словно шкодливые котята. Если верно, что архитектура – это застывшая музыка, то Владивостокский почтамт – это даже не музыка, а песня, русская песня, которую поют водящие хоровод русские красавицы.

Владивостокская почтово-телеграфная контора, как называется почтамт в реестре памятников, по праву может считаться самым гармоничным зданием города. Обратите внимание на то, как главный фасад разделён на пять частей. Центральный и боковые ризалиты (слегка выдвинутые части фасада), оформленные в ярком русском стиле, отделены друг от друга более спокойными эклектическими (вне-стилевыми) частями. Это великолепный образец так называемой раскреповки фасада, применяемой для того, чтобы обогатить восприятие облика здания, акцентировать внимание на его отдельных частях. Здесь фасад разделён, чтобы зрительно усилить ощущение «русскости», с одной стороны, а с другой – для того, чтобы этой «русскости» было в меру, чтобы она не была слишком приторной. Той же цели служит и массивный нижний этаж с огромными пузатыми окнами и минимумом украшений, ведь уникально изящные второй и третий этажи, прикрытые изящной же крышей, на его фоне выглядят ещё красивее.

Здание Владивостокского почтамта особенно эффектно выглядит с востока на утренней заре, когда лучи Солнца, встающего над бухтой Тихой, падают вдоль улицы Светланской, подчёркивая глубину каждого его архитектурного элемента. В такие моменты оно издали напоминает высокий шоколадный торт, изысканно украшенный сливочным кремом.

Архитектор Александр-Казимир Андреевич Гвождзёвский успел построить во Владивостоке ещё несколько зданий, но Владивостокский почтамт стал для него поистине лебединой песней. Он покинул Владивосток в 1904 году из-за слабого здоровья, которое на Дальнем Востоке расстроилось окончательно, и вернулся на родину, в Польшу. После Первой мировой войны переехал в родной Люблин, и о его дальнейшей творческой деятельности не известно ничего. В Польше о нём знают лишь, что он был «одним из выдающихся архитекторов Приамурья». Нам в польских источниках удалось отыскать дату его смерти и место погребения. Умер он 30 сентября 1920 года в Люблине и похоронен на центральном кладбище города.

Выяснили мы и то, как на самом деле должна произноситься и писаться по-русски его фамилия Gwoździowski, ведь повсюду – в справочниках, краеведческих книгах, на памятных досках – указан вариант, русифицированный ошибочным побуквенным переводом: Гвоздзиовский. Из уважения к таланту архитектора мы использовали в этом тексте правильное написание его фамилии: Гвождзёвский. В наших рассказах мы ещё вспомним нашего Александра Андреевича добрыми благодарными словами.

Работники Владивостокского почтамта были впереди рабочего движения, ведь именно здесь в 1905 году был сформирован первый в городе профсоюз, здесь в 1905 и 19019 годах были проведены забастовки, в значительной мере способствовавшие сплочению рабочих и служащих в отстаивании своих интересов. А русское революционное движение изменило весь мир. Именно после Октябрьской революции 1917 года капиталистические правительства в страхе перед возможными восстаниями собственных рабочих постепенно начали социализацию собственных экономик. Именно после Октябрьской революции начался развал мировой колониальной системы.

Рассказывая о Владивостокском почтамте, нельзя не вспомнить одну из постоянных его клиенток в межвековье – американку Элеонору Прей. Её дом находился чуть выше почтамта – стоило только пробежать по лестнице из пяти десятков ступеней вниз.

Она вела подробный дневник, по сути, летопись Владивостока. И несколько тысяч писем с выписками из этого дневника, порой даже с фотографиями, она отправила отсюда в 1894 – 1930 годах отсюда в разные страны своим знакомым. Во Владивостоке она похоронила мужа, вместе с Владивостоком пережила все сложные и страшные дни, но категорически отказывалась от предложений дочери переехать к ней в Шанхай, пока была возможность зарабатывать на жизнь.

«Вряд ли кто-то любит это неухоженное место так, как я. Все смеются надо мной, а я ничего не могу с собой поделать. Одна только мысль, что можно жить где-то, где я не буду видеть эту голубую бухту и два залива, приводит меня в ужас», — писала Элеонора Прей в дневнике.

Русская американка заслужила и нашу память, и этот памятник, установленный в 2014 году рядом с почтамтом на той самой лестнице, поскольку своими письмами и дневниками невольно оказала для владивостокских патриотов, историков и краеведов неоценимую помощь. Неизмеримо бо́льшую, чем писатель Солженицын, статуя которого была установлена в городе годом спустя.

Ещё сравнительно недавно по всему Владивостоку висели придорожные и настенные ящики, на которых было написано: «Выемка писем в 8:00 и 17:00».

Теперь такие ящики остались только около почтовых отделений.

Люди больше не пишут друг другу искренних писем – проникновенных или гневных, – сидя за столом под настольной лампой, сжимая пальцами ручку или карандаш и обдумывая фразы. Они общаются через мессенджеры, посылая друг другу на другую сторону Земли моментальные сообщения, краткие, как выстрелы, и частые, как пулемётная очередь. И включённые в эти сообщения рожицы добавляют им души ровно столько, сколько добавляет вкуса картонному ящику нарисованный на нём банан.

Наступили времена новых скоростей. Что ж, жизнь движется, а человек любит упрощать себе жизнь. И если люди когда-нибудь придумают способ отправлять посылки друг другу по проводам или по радио, разложив их на элементарные частицы, то почта наверняка перестанет существовать. Но скорее всего, этого не произойдёт никогда.

И хочется для всех, кто пишет друг другу – пусть даже короткие сообщения! – привести несколько переиначенную мудрость Иисуса Христа: «Пишите такие письма, которые вы хотели бы получать». Ведь недаром самое красивое здание во Владивостоке, самая красивая музыка, застывшая в камне, было построено для того, чтобы сближать людей, чтобы они записывали здесь музыку русских слов, музыку своей души.

Константин Смирнов-Владчанин

Фото К. Смирнова-Владчанина, В. Ланина (1885-90), неизвестного автора 1918-22 гг. и иллюстрации из открытых источников. Картина А. Анкера (1903 г.), рисунок Н. Жукова (1948 г.)